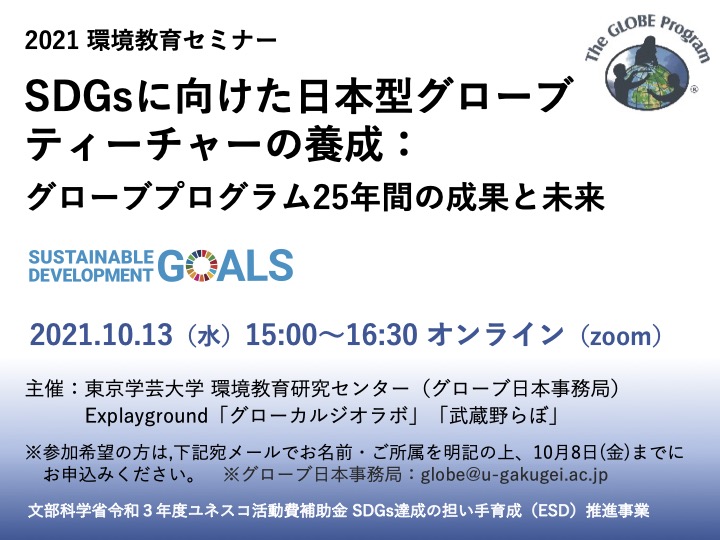

2021 環境教育セミナー 『SDGsに向けた日本型グローブティーチャーの養成:グローブプログラム25年間の成果と未来』

1995年以来、世界規模で実践され25年間の蓄積を有するグローバル&ローカルな環境観測プログラム、グローブプログラムのねらいや特徴を解説し、3つの学校現場におけるユニークな取り組み内容等について報告いただきます。

あわせて今年度よりスタートしたユネスコ「SDGs達成のための担い手育成」事業にもとづく日本型グローブティーチャーの養成についても報告します。

- 【日時】2021年10月13日(水)15時~16時30分

- 【開催方法】ZOOMによるオンライン開催・無料(お申込みされた方に後日 URL をメールします)

- 詳細チラシ

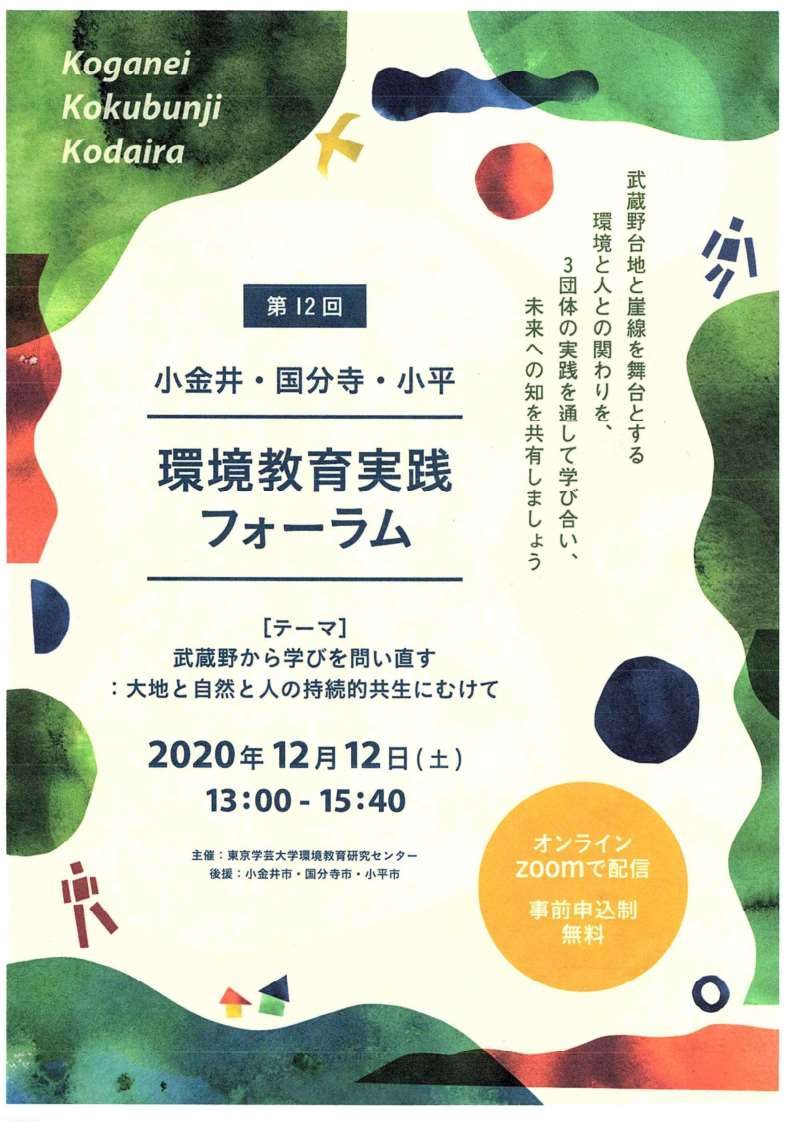

第12回 小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム

テーマ:『武蔵野から学びを問い直す:大地と自然と人の持続的共生にむけて』 武蔵野台地と崖線を舞台にした環境と人との関わりを3団体の実践を通して学び合い、未来への知を共有しましょう

- 【日時】2020年12月12日(土) 13:00~15:40

- 【会場】オンラインzoomで配信、事前申込制、無料

- 詳細チラシ

第11回 小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム

埼玉県南西部の三富地域では、江戸時代から300年にわたって平地林の落ち葉を集めて堆肥にする循環農業が行われてきました。そこを舞台にしたドキュメンタリー映画『武蔵野』の上映と、監督ならびに関係者のお話を伺います。

- 【日時】2019年12月2日(月) 13:00~17:00

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

「WaSIT写真展2019」開催

水辺の学びデザインプロジェクト(WaSIT)の2018年度の活動の様子を紹介する「WaSIT写真展2019」を開催します。

- 【日時】2019年4月9日(火)~5月26日(日)

- 【会場】小平市ふれあい下水道館

- 詳細チラシ

水辺の学びデザインプロジェクト(WaSIT)の2018年度の活動の様子を紹介する「WaSIT写真展2019」を開催します。

- 【日時】2019年8月19日(月)~10月31日(木)

- 【会場】宮ヶ瀬ダム 水とエネルギー館

- 詳細チラシ

水辺の学びデザインプロジェクト(WaSIT)の2018年度の活動の様子を紹介する「WaSIT写真展2019」を開催します。

- 【日時】2019年11月20日(水)~12月25日(水)

- 【会場】荒川知水資料館アモア

- 詳細チラシ

水辺の学びデザインプロジェクトWaSIT活動レポート2018完成

WaSIT2018年度の取り組みをまとめた活動レポートが完成しました。当センターのロビーに配架しておりますので、ご自由にお持ちください。お問い合わせはWaSIT事務局まで。

第10回「グローブ日本 生徒の集い」開催

グローブプログラムの観測活動の成果を全国の学校15校の児童、生徒が発表します。是非ご参加ください。

- 2018年11月23日(金・祝)・24日(土)

- 【一般公開プログラム】

11月23日(金・祝) 14:00-17:00、

11月24日(土) 9:30-12:30 - 【場所】

11月23日(金・祝)東京学芸大学環境教育研究センター、

11月24日(土)小金井市公民館貫井北分館 - 詳細チラシ

日本環境教育学会・第29回 年次大会 開催

日本環境教育学会・第29回 年次大会「環境教育の根本に立ち返る―いのち、環境、人間」を開催します。

- 【日時】2018年 8月24日(金)~8月26日(日)

- 【会場】東京学芸大学

- 詳細チラシ

第9回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

「学校菜園を学校の教室内外を舞台とした環境教育実践」をテーマに、エディブル・スクールヤードの取組みについて、小学校での事例を交えてご報告いただきます。

- 【日時】2017年11月24日(金) 15:00-17:00

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

水辺の学びデザインプロジェクトWaSIT活動レポート2016完成

2016年度より始まったWaSITの初年度の取り組みをまとめた活動レポートが完成しました。当センターロビーに配架しておりますので、ご自由にお持ちください。お問い合わせはWaSIT事務局まで。

「WaSIT写真展2016」開催

水辺の学びデザインプロジェクト(WaSIT)の初年度の活動の様子を紹介する「WaSIT写真展2016」を開催します。

- 【日時】2017年3月22日(水)~24(金)

- 【会場】小金井宮地楽器ホール マルチパーパススペースB

- 詳細チラシ

第9回「グローブ日本 生徒の集い」開催

グローブ・プログラムの観測活動の成果を全国の学校の児童、生徒が発表します。みなさん、是非ご参加ください。

- 2016年12月3日(土)・4日(日)

- 【一般公開プログラム】12月3日(土) 13:00-17:20、12月4日(日) 9:00-12:00

- 【場所】国立オリンピック記念青少年総合センター(メイン会場:センター棟417、311)

- 詳細チラシ

水辺の学びデザインプロジェクト開始!

2016年度より「水辺の学びデザインプロジェクト」がスタートしました。このプロジェクトでは、水辺をテーマにしたスペシャル・インタレスト・ツアー(SIT)や、大学生の視点で企画したオリジナルの水辺ツアーに出かけ、見つけた場所やコースがもっている学びの可能性を探り、マップやショートムービー等の教材をデザインしていきます。

※このプロジェクトはコカ・コーラ財団(米国)の助成を受けています。

第8回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

「学校の教室内外を舞台とした環境教育実践」をテーマに、身近なフィールドにある植物などを用いた自然学習プログラムや、室内でできる参加体験型のプログラムについて、講師の解説や指導を受けながら、様々な環境教育の事例を、参加者の皆さんと味わいます。

- 【日時】2016年8月23日(火) 10:00-16:00

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室/教材植物園(農園)

- 詳細チラシ

第7回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

「学校と地域の連携による稲の学習」をテーマに、小学校における環境教育実践についてご報告いただきます。また学校や地域からの参加者を交えた意見交換ワークショップを行います。

- 【日時】2016年2月11日(祝・木) 13:30-16:30

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

第8回「グローブ日本 生徒の集い」開催

グローブ・プログラムの観測活動の成果を全国の学校の児童、生徒が発表します。皆様是非、ご参加ください。

- 2014年12月12日(金)・13日(土)・14日(日)

- 【一般公開プログラム】12月13日(土)8:50-14:30

- 【場所】国立オリンピック記念青少年総合センター(メイン会場:センター棟417)

- 詳細チラシ

第6回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

「学校におけるビオトープ」をテーマに、地域と連携した学校ビオトープ活動について、ご報告いただきます。

- 【日時】2015年1月22日(木) 15:00-16:50

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

GLOBEの18年間の成果が本になりました

環境のための地球学習観測プログラム(GLOBE)の理論と方法、日本が取り組んできた18年間の成果を紹介した一冊です。

環境観測の方法や参加学校での具体的な実践事例も掲載。環境教育のテキストとしても活用して頂ける内容です。

- 『環境の学習と観測にもとづいたグローブプログラムの理論と実践

-学校における観測活動から地球と地域の環境を考える-』 - 山下脩二・樋口利彦・吉冨友恭 編

- 古今書院

第5回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

「学校の環境教育を支える地域」をテーマに、持続可能な開発のための教育(ESD:Education for Sustainable Development)と、コミュニティスクール活動について、それぞれご報告いただきます。

- 【日時】2014年1月30日(木) 15:00-16:50

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

第4回「小金井・国分寺・小平 環境教育実践フォーラム」開催

環境教育実践の報告会です。川や森について詳しい地域の専門家が小学校の環境教育実践をサポートした事例が報告されます。

- 【日時】2月15日(金) 14:30-16:45

- 【会場】環境教育研究センター 多目的教室

- 詳細チラシ

第7回「グローブ日本 生徒の集い」開催

グローブの観測活動の成果を全国の学校の児童、生徒が発表します。皆様是非、ご参加ください。

- 2012年12月14日(金)・15日(土)・16 日(日)

- 【一般公開プログラム】12月15 日(土)8:50-14:30

- 【場所】国立オリンピック記念青少年総合センター(メイン会場:センター棟513)

- 第7回「グローブ日本 生徒の集い」詳細チラシ

環境教育リーダー養成講座 開講!!

各方面において環境教育を実践するリーダーを養成する講座を新しく発足させます。

2年にわたる講座で、1年目においては体験をしながら学びを深める様々なプログラムを予定しています。

次年度の2年目では自分たちでプログラムを企画し実施していくことを試みます。たくさんの学生の参加を期待しています。

現代GPの成果が本になりました

持続可能な社会の形成に向けて、東京学芸大学の学生が地域の人々と交流しながら地域を探求する学習を展開しました。学生と教員がともにつくる授業実践の記録で、協働的な学びの中で主体性を育む大学教育の1つの在り方を示しています。

- 『地域に学ぶ、学生が変わる -大学と市民でつくる持続可能な社会- 』

- 地域と連携する大学教育研究会 編

- 東京学芸大学出版会

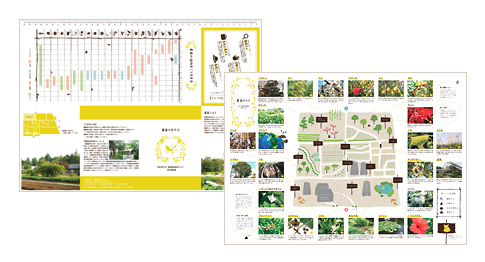

農園のリーフレットが完成しました

大学院環境教育サブコース「環境教育方法論ai」の授業の履修者(環境教育専攻、美術専攻、現職教員の7名)が、農園のリーフレットを作りました。