教育支援人材の現状

腰越 滋

本章の目的は、平成 26 年度の秋口から年度末にかけて、全国の市区町村の教育委員会に向けて実施した「教育支援人材に関する実態調査1)」の再分析結果を題材とし、その一部を紹介しながら、わが国における教育支援人材のありようの現状の一端を素描することにある。加えて、教育支援人材が広く社会に浸透するための方途に関して、若干の提言を行うことにある。以下、調査の概要と結果の概要を紹介するところから始める。

1)詳細は、松田代表・東京学芸大学教育支援人材に関する実態調査研究チーム編(2015) を参照のこと。

1. 調査の概要

(1)調査の目的

本調査は、これから将来において進展するであろうと予測される「チームで教育を行う」学校教育を考えるため、各市区町村における「教育支援人材」の配置や活動の実態について把握・分析を行うことを目的に企図され、実施された。

理科教育、特別支援教育、英語科教育、体育科教育等の教育支援員や、生徒指導や多面的な支援を担うスクールカウンセラー、スクールアドバイザー、スクールソーシャルワーカーなどの専門職的教育支援者と、学校支援、行事支援、環境整備・安全確保支援など、地域参画を基本としたボランタリーな教育支援者が、学校教育において先生方と協働する教育体制が、現在では散見される。これら三者(教育支援員、専門的教育支援者、ボランタリーな教育支援者)のうち、特に教育支援員とボランタリーな教育支援者に重点を置いて、日本の教育界への浸透度などの実態を詳らかにすることが企図された。

(2) 調査対象・時期・方法、回収状況など

調査対象:全国の市区町村教育委員会の生涯学習・学習支援担当者 計 1,727 名/調査時期:平成 26 年 2 月〜3 月/調査方法:郵送法/回収票:895(回収率51.8%)

以下の松田の指摘にあるように、本調査データは教育支援に関連する研究課題を析出させるための嚆矢的位置づけにあるといえよう。

「『教育支援』という概念自体を検討する過程での調査であるという本調査の限界はあるものの、この種の調査としては最初期の取り組みになるものでもあるので、ここでの基礎的知見から生まれる、多くの研究課題に応じた調査の必要性をも強く示唆するものとなっている」(松田代表、2015、p. 1)。

(3) 調査の内容

本調査は以下の 2 つの部分にわたり、それぞれ複数の質問項目部分から構成されている。

①「教育支援員2)」の項目部分の内容:配置状況、業務内容、採用状況、採用・配置プロセス、予算、活動方針、自由記述、の各項目。

②「学校支援ボランティア3)」の項目部分の内容:配置状況、活動内容、受け入れ状況、受け入れ・配置プロセス、予算、活動方針、コーディネーターの必要性に対する意識、自由記述、の各項目。

質問内容は、①②でほぼ相同であるが、②では①で尋ねた質問項目に加えて「コーディネーターの必要性に対する意識」に関する項目が、付加されている。

2) 本調査および本稿における「教育支援員」は、ひとまず「教員の業務および子どもの学習活動を支援することにより、教育委員会または配置される各学校と雇用関係にあり報酬を得ている者」と定義することとする。

3) 本調査および本稿における「学校支援ボランティア」は、「教員の業務および子どもの学習活動の支援または学校環境の整備等をボランティア活動として行っている者」と、ひとまず定義する。

2. 結果の概要

(1) 配置状況など4)

「教育支援員」を配置している市区町村は、744(全体の 88.2%)、「学校支援ボランティア」を配置している市区町村は、655(全体の 77.6%)である。また両方とも配置している市区町村は、555(全体の 62%)であり、両方とも配置してない市区町村は、51(全体の 5.7%)であった。

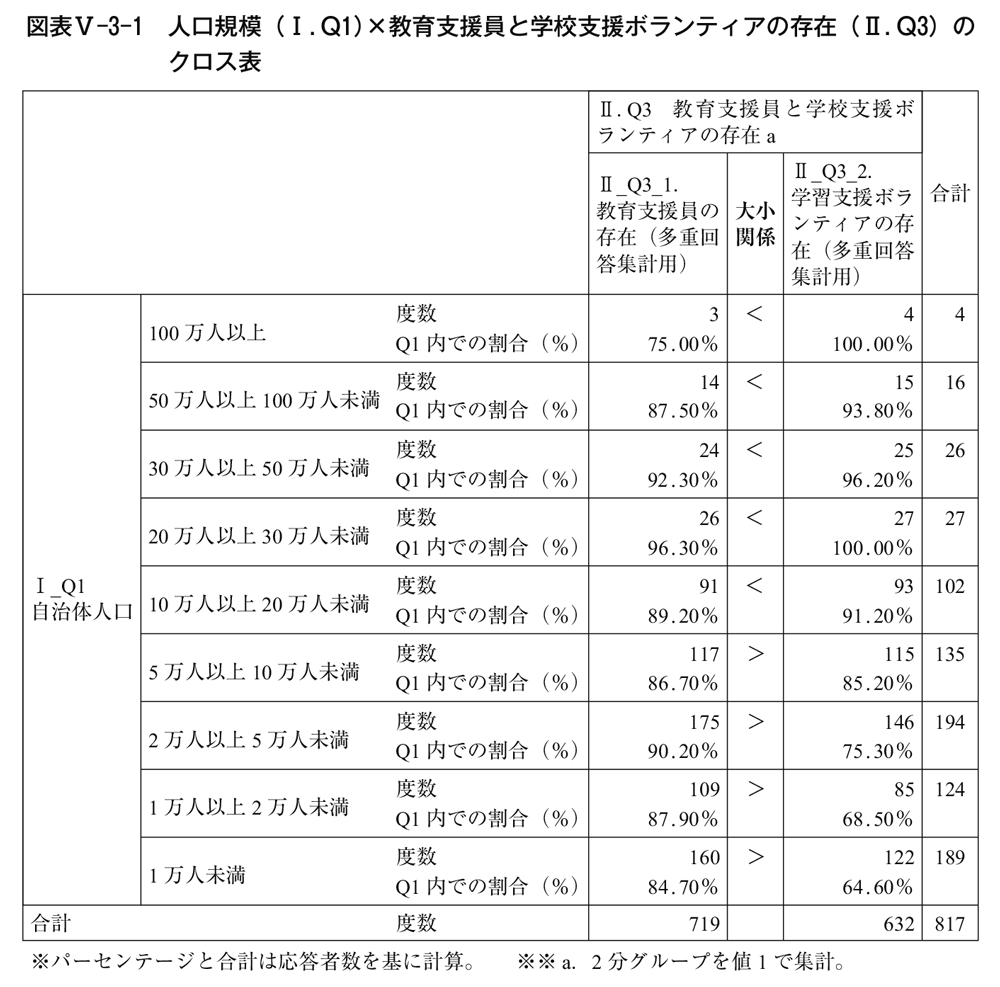

試みに、図表Ⅴ-3-1 のように自治体人口規模をキーとして、教育支援員と学校支援ボランティアとの存在の有無について多重回答クロスを実行すると、10 万人以上の人口規模の自治体では「学校支援ボランティア」の方が、若干ではあるが多く存在するのに対して、10 万人未満の人口規模になると、「教育支援員」の方が多く存在している。ここから推論できるのは、人口規模の大きい大都市圏では、相対的に「学校支援ボランティア」が集まりやすい傾向がうかがえるのに対して、中都市圏以下の人口規模になると逆の傾向を示しており、ボランティアが集まりにくい分、予算を工面して「教育支援員」を雇用して凌ぐ、という対処法がとられているらしいということがわかる。一般に大都市圏より小都市圏の方が、予算規模が小さい傾向にあるにもかかわらず、中都市圏以下の人口規模地域での教育支援員雇用コストの方がかかっているようにも見える。このあたりは、今後より詳細な精査が必要とされるだろう。

(2) 支援・活動内容5)

ここでは調査からわかった「教育支援員」の支援内容、「学校支援ボランティア」の活動内容の概略を、それぞれ紹介する。「選択肢」は共通で、以下の 6 通りで構成されている。

・「すべての学校で実施」...すべての学校で実施している場合

・「ほとんどの学校で実施」...該当校が全校数の 8 割を超えるがすべてではない場合

・「ある程度の学校で実施」...該当校が全校数の 2 割から 8 割程度の場合

・「あまりない」...該当校が全校数の 2 割に達しない場合

・「全くない」...該当校がない場合

・「把握していない」...教育委員会では把握していない場合

まず小学校「教育支援員」の支援内容から説明する。「すべての学校で実施」の比率が高い項目上位 5 位までを順にあげると、⑫「特別支援や配慮を要する子どもの指導場面」>①「各教科の授業における指導場面」>④「HR、清掃、給食等の指導場面」>⑤「運動会、遠足、宿泊などの指導場面」>②「総合学習の時間での指導場面」、となっている。これらは、学級担任 1 人ではクラスの児童全員を十分にフォローしきれない場面などで、教育支援員が起用される傾向にあることを示しているといえよう。

逆に「まったくない」の比率が高い項目は、⑬「成績処理・要録作成等の教務事務の作業場面」>⑯「地域が長期休業中に主催する教育活動場面(サマースクール etc.)」>⑰「地域が主催する教育活動場面(放課後子ども教室 etc.)」>⑧「進路指導の場面」>⑭「保護者への知らせや学級通信等の広報物作成の指導場面」、となる。これらは、そもそも小学校ではあまりない業務(⑧)か、教育支援員には任せるわけにはいかない担任教諭が行うべき業務(⑬⑭)などが含まれており、ある程度首肯できる内容となる。

続いて中学校「教育支援員」の支援内容であるが、「すべての学校で実施」の比率が高い項目上位は、4 位までは小学校と相同で、5 位のみが⑥「生活指導や生徒指導の場面」となり、小学校と異なっている。中学校になると、生徒の荒れの問題が現出し、担任教諭だけでは手に負えなくなるケースなどが想起され、そういう時に「教育支援員」のニーズが生ずると考えられる。

今度は、「学習支援ボランティア」の活動内容を紹介する。本調査では、「学校支援ボランティア」を下記の 4 つに分類し、活動の実施状況を尋ねている。

①学習アシスタント:児童生徒の学習を効率よく進めるために、教師の指導の手助けをする。

②ゲストティーチャー:児童生徒の学習の理解を深めるために、直接、学習指導を行う。

③環境サポーター:児童生徒にとって安全で快適な学習環境を整備する。

④施設メンテナー:専門性を発揮しながら、学校施設の維持管理を支援する。

小学校「学校支援ボランティア」の活動では、「環境サポーター」や「ゲストティーチャー」を実施している学校が多く、「施設メンテナー」や「学習アシスタント」は相対的に実施されない傾向にある。この傾向は、中学校「学校支援ボランティア」の活動においても同様である。

これらの結果からは、「学校支援ボランティア」が無給であること、「教育支援員」と「学校支援ボランティア」の棲み分けが見られることなどが想起される。というのは、施設のメンテナンスは有給の用務員を雇用することになるだろうし、学習アシスタントは学習支援員の守備範囲になるからである。やはりボランティアという性格上、(環境)サポーターやゲスト(ティーチャー)というレベルでの登用の方が取り入れやすいようである。

4) 配置の他、性別、年齢、主な属性などは報告書(松田代表 同書,pp. 6-9)を参照のこと。

5) 支援・活動内容の他、(3)採用・受け入れ、配置プロセス[①公募・募集時に使用している媒体(複数回答可)/②選考方法/③採用・受け入れ時の条件の設定/④配置プロセス、選考・採用の決定権の所有]、(4)報酬・謝金等の平均金額、(5)活動方針の策定、(6) コーディネーターなどの配置状況と必要性[「学校支援ボランティア」のみ調査/①配置状況/②コーディネーターの必要性]など、調査内容は多岐にわたっているが、報告書(同書、pp. 13-37)を参照されたい。

3. 教育支援人材の配置を促進する要因は何か?

(1) コーディネーターの存在について

まず、「Ⅳ.学校支援ボランティア」の調査項目中で尋ねられる「Ⅳ.Q14.教育支援員/学校支援ボランティアコーディネーター職の必要性」と、「学校支援ボランティア(Ⅳ.Q13)推進方針の策定状況」との関連について、クロス集計分析6)してみると[***p<.001, χ(2 3, n=633)=37.618]、コーディネーター職の「必要性を感じていない」傾向にある教育委員会では、当然のことながら「策定検討に入っていない」。ここからは、学校支援ボランティアに関しては、コーディネーター職配置の必要性などの意識をどれだけ持っているかが推進を規定する、とも解せる。

続いて、「Ⅳ.Q14.教育支援員/学校支援ボランティアコーディネーター職の必要性(2 択)」と、「Ⅳ.Q5.学校支援ボランティアの属性」をクロス集計した7)[*p<.05, χ(2 5, n=630)=14.381]。すると、地域住民が学校支援ボランティアとして参画している市区町村では、教育委員会の方も学校支援コーディネーター職を配置する必要性を感じているようで、幾分かの意識の高さがうかがわれた。

(2) 教育支援員・学校支援ボランティアの員数に影響を与える要因

①小学校・教育支援員数に関しての重回帰・パス解析

ここでは、限られた調査項目から「教育支援人材」の増員に影響する条件を探索した。試行錯誤の末、Ⅲ_Q2.の小・中ごとの教育支援員数に注目し、ステップワイズ法による重回帰分析を適用することにした。得られた結果の概要を順に示す。

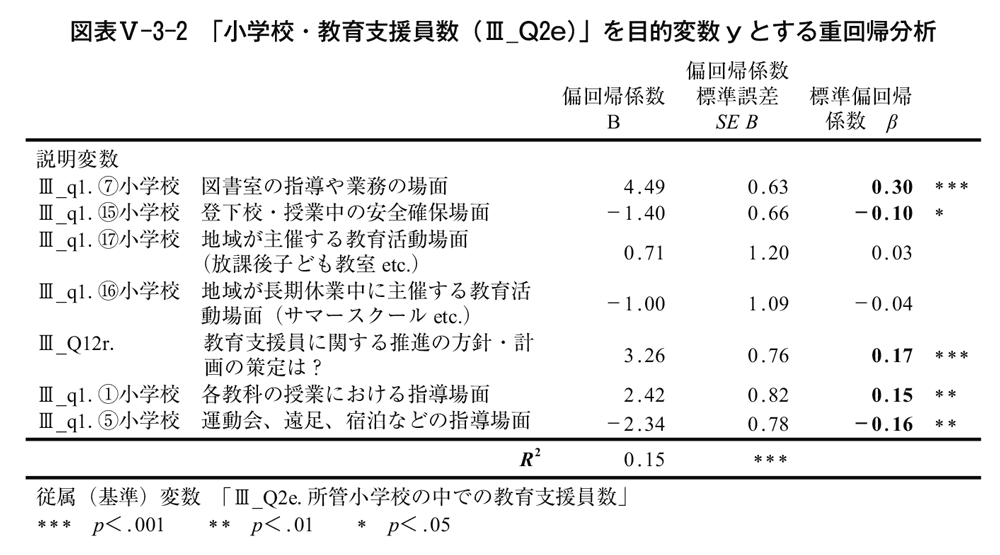

図表Ⅴ-3-2 から、小学校の教育支援員の人数には、極めて弱い係数ながら「図書室の指導や業務」>「教育支援員についての推進の方針・計画の策定度合い」>「教科の授業の指導場面」の順で、有意な正の影響があることがわかる。つまりこれらの 3 項目は、教育支援員数増加のための十分条件と見なすことが可能である。

反対に、「運動会、遠足、宿泊などの指導(−0.16)」や「登下校・授業中の安全確保(−0.10)」は、教育支援員数には弱いながらも有意な負の影響を与えている。こうした業務内容は、教育支援員が担ってはいないことが多いと、読み取ることができるだろう。

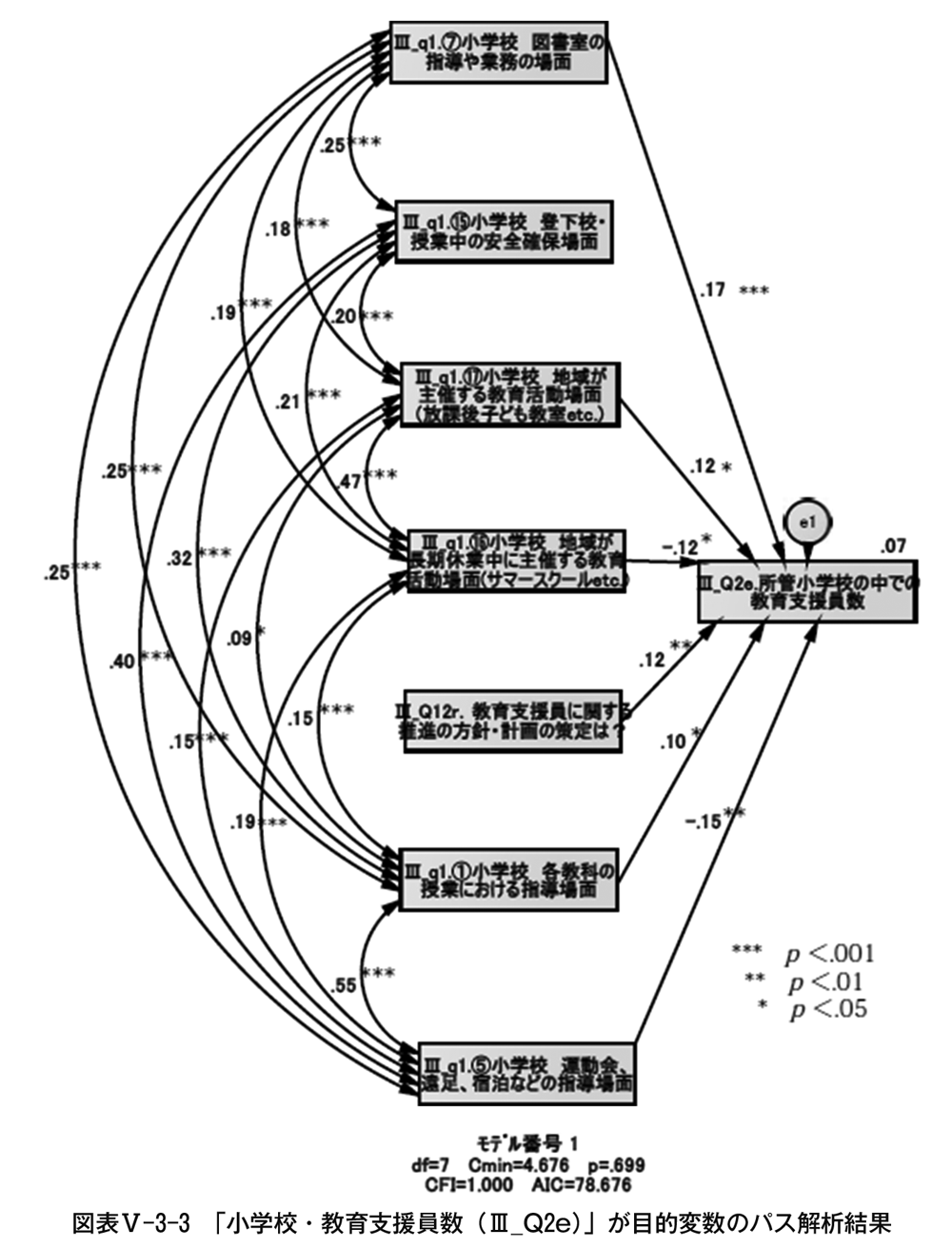

加えて、図表Ⅴ-3-2 をパス解析図で表現してみたのが、図表Ⅴ-3-3 となる。図表Ⅴ-3-3 は、CFI=1.00>0.95、p=0.699 を示し、モデル適合度は極めて良好な値を示す。ただ、図表Ⅴ-3-3 では有意なパス(単矢印)、共分散(両矢印) しか残していないこと、欠損値込みの全件データ(895 票)でのモデリングということもあり、図表Ⅴ-3-2 と図表Ⅴ-3-3 のパス係数値およびその全体構造は、必然的に異なる。さらに、図表Ⅴ-3-2 で有意だったパス(「登下校・授業中の安全確保」→ y)が、図表Ⅴ-3-3 では非有意になっていたり、逆に図表Ⅴ-3-2 で非有意だったパス 2 つ(「地域が主催する教育活動」→ y、「地域が長期休業中に主催する教育活動」→ y)が、図表Ⅴ-3-3 では有意になっていたりする点にも、留意が必要である。

そこで、ひとまずここでは、図表Ⅴ-3-2 と図表Ⅴ-3-3 とで共通に有意なパスを、得られる暫定的な知見としておく。すなわち小学校の教育支援員数には、「図書室の指導や業務」>「教育支援員についての推進の方針・計画の策定度合い」>

「教科の授業の指導場面」の順で、有意な正の影響があり、反対に「運動会、遠足、宿泊などの指導」は負の影響を有意に与えている、と。

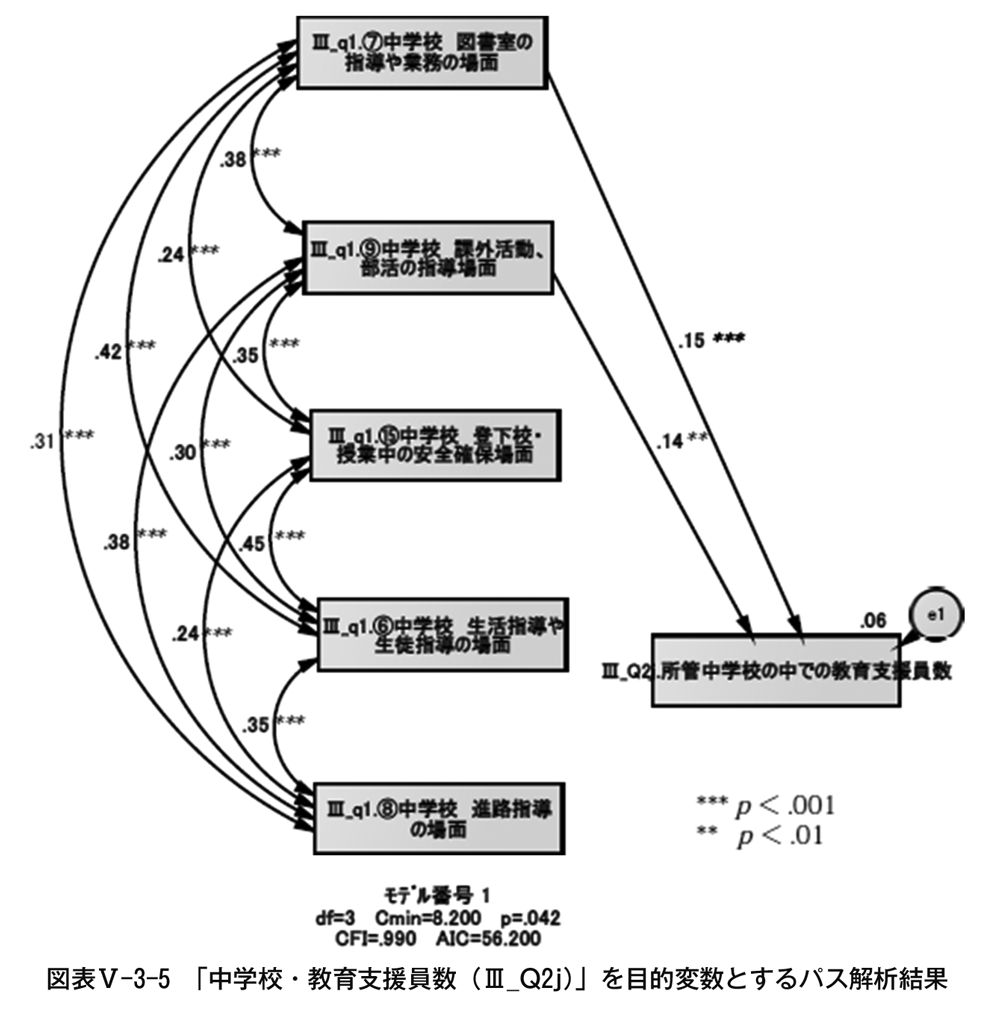

②中学校・教育支援員数に関しての重回帰・パス解析

今度は中学校・教育支援員についてである。要領は、先の小学校・教育支援員数の場合と同様なので、結果のみ示す。

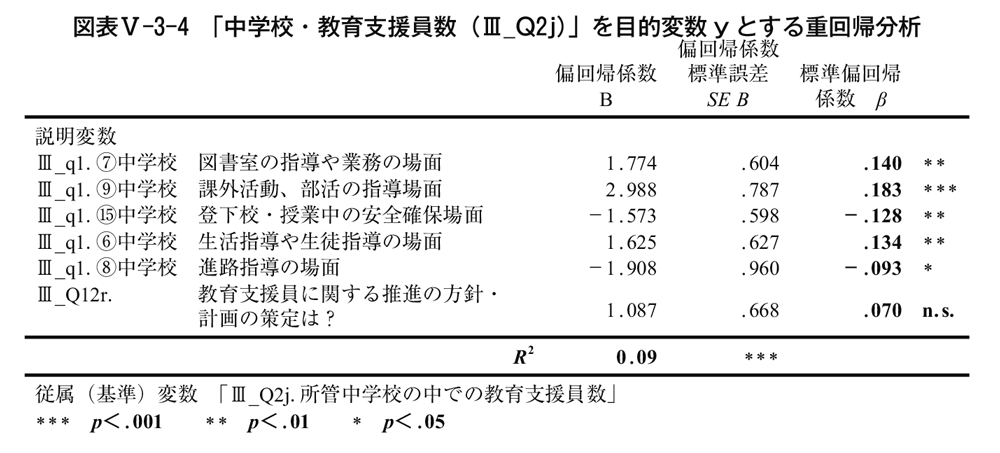

図表Ⅴ-3-4 より、中学校・教育支援員の人数には、極めて弱い係数ながら「課外活動、部活の指導場面」>「図書室の指導や業務の場面」>「生活指導や生徒指導の場面」の順で、有意な正の影響が認められる。逆に「登下校・授業中の安全確保」、「進路指導の場面」は、弱いながらも有意な負の影響を与えている。これら2 つの業務は、少なくとも教育支援員が関与することが少ない、ということであろう。小学校・教育支援員の結果(図表Ⅴ-3-1)と比較してみると、中学校では課外活動や部活動、生徒の生活指導などに、教育支援員が関わる様子が垣間見える。多感な思春期や前期青年期のまっただ中にいる生徒たちを、教師が指導にあたるだけでは対応しきれないことの現れとも理解できるのではないだろうか。

さらに、図表Ⅴ-3-4 をパス図に描いた結果が図表Ⅴ-3-5 である。適合度は、 CFI=0.990>0.95、p=0.042 を示し、良好な値ではある。パスや共分散は有意なものだけを残したが、ここからは「図書室の指導や業務の場面」と「課外活動、部活の指導場面」のみが、有意な正の影響を「中学校・教育支援員数(y)」に及ぼしていることがわかる。図表Ⅴ-3-4 と図表Ⅴ-3-5 の共通点としては、「図書室の指導や業務の場面」と「課外活動、部活の指導場面」のみが、有意な正の影響

を与えているということのみとなる。まとめると、中学校・教育支援員は、図書

館業務や部活などの課外活動には関わる機会を得て増員されることが比較的あっても、他の業務や活動の補助指導者としての増員は行われにくい、ということがうかがわれよう。

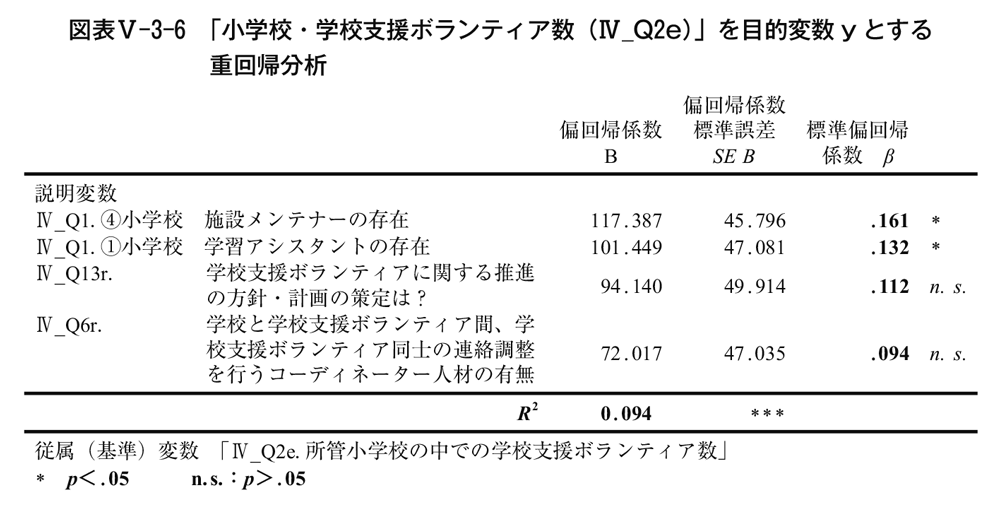

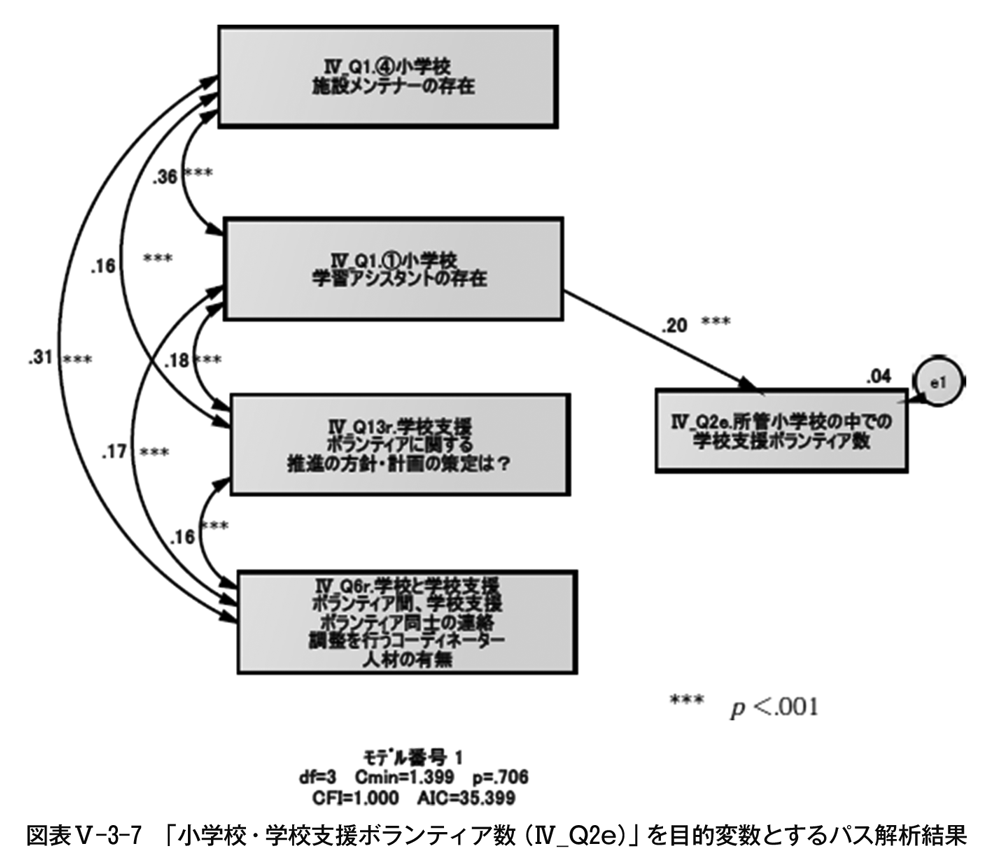

③小学校・学校支援ボランティアに関しての重回帰・パス解析

前項までと同じ要領で、重回帰とパス解析を援用し、「小学校の学校支援ボランティア数(Ⅳ_Q2e.)」に影響を与える変数を探った。

結果は、図表Ⅴ -3-6、図表Ⅴ-3-7 に示されるとおりである。ただし図表Ⅴ-3-6 では、デフォルト条件での実行では決定係数値 R2 が低すぎるため、外れ値除去の処理をしたうえで重回帰分析を実行したが、それでも決定係数値が 0.1 に満たず(R2=0.094)、有意となった説明変数も上記 2 つのみとなった。また有意なパスと共分散のみを残した図表Ⅴ-3-7 のパス解析でも、モデルは棄却されず( p=.706>.05)、適合度も良好(CFI=1.00)なものの、小学校・学校支援ボランティア数(y)に有意なパスが伸びるのは、「Ⅳ_Q1.①小学校 学習アシスタントの存在」のみとなった。

以上をまとめると、「小学校・学校支援ボランティア数」には、「学習アシスタント業務」が有意に影響を及ぼしている、ということだけは少なくとも指摘できる。

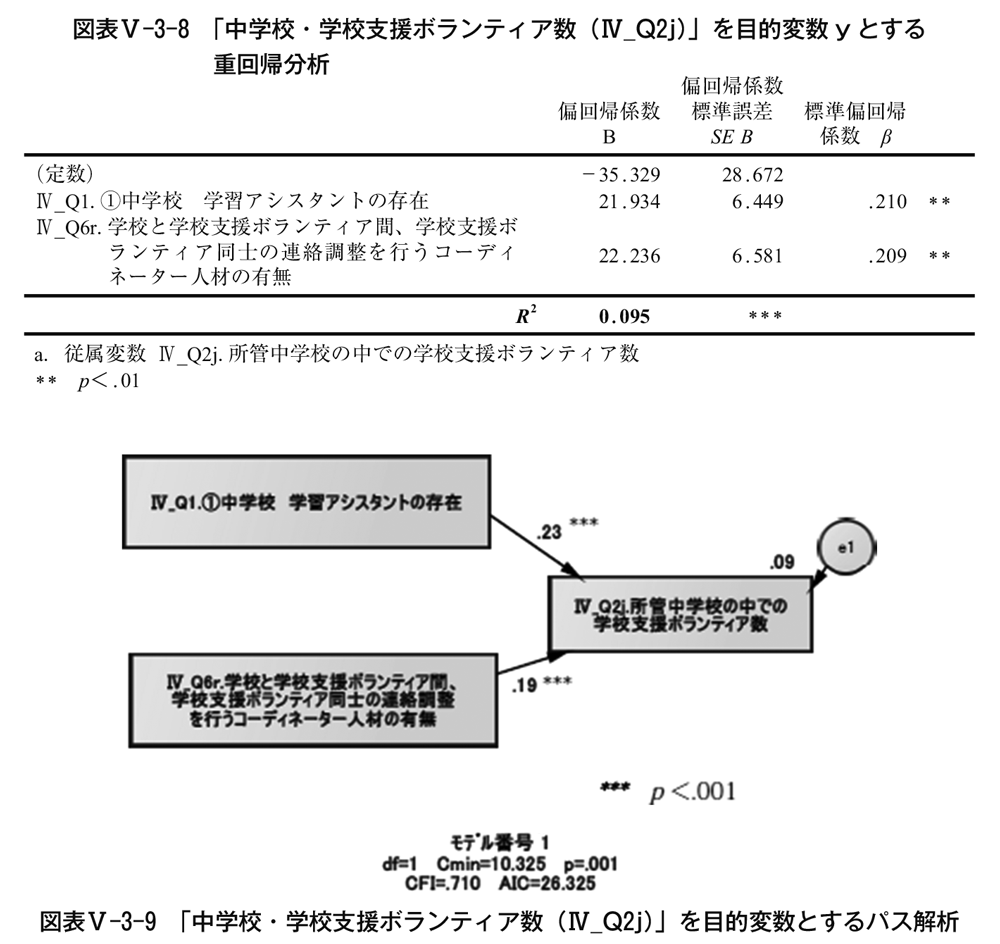

④中学校・学校支援ボランティアに関しての重回帰・パス解析

最後に、「中学校・学校支援ボランティア(Ⅳ_Q2j.)」についてである。

ここでも前項と同様の要領で重回帰・パス解析を行ったが、好適な結果が得られなかったため、説明変数に他の問いなども加えて試行錯誤し、図表Ⅴ-3-8 に示されるように弱い係数ながら「学習アシスタントの存在(Ⅳ_Q1.①)」と「コーディネーター存在の有無(Ⅳ_Q6r.)8)」が、「中学校の学校支援ボランティア数(Ⅳ_Q2j.)」に有意に影響を与えていることをつかんだ。

さらにパス解析結果については、良好モデルは得られないため、図表Ⅴ-3-8 をそのままパス図に描き、適合度の関係から(CFI=0.710 p=.001)、あえて共分散を設定しない図表Ⅴ-3-9 を採択した。

4. まとめと提言

本章で紹介した調査は、各市区町村教育委員会職員という行政職員を対象にしたものであるにも拘わらず、教育支援人材に関する理解の分散が、未だ大きいものであるように思われた。たとえば、「①教育支援員」、「②専門職的教育支援者」、「③ボランタリーな教育支援者」がいて、それらを包摂する概念として、(各市区町村における)教育支援人材なるものを同定するとすれば、このような枠組みの共有化がまずは概念整理上、必要となる。そして、行政(教育委員会 etc.)の枠を超え、教育支援員、学校支援ボランティアの存在を市井(地域社会 etc.)の人々に周知していくことが、同時に求められる。

本章で得られた主たる知見(findings)は、図表Ⅴ-3-3・5・7・9 に示されたものであり、一定の制約内のものにすぎない。だが、教育支援員にせよ、学校支援ボランティアにせよ、その人数に寄与する支援活動内容は、意外と限定されたものであることに、改めて気づかされる。今回の調査の回答者が、教育委員会の職員ということを考えると、一般には、遠い存在どころか、その存在すら知られていないというのが、教育支援員や学校支援ボランティアなのではなかろうか。この厚い壁をどう乗り越えていくのか。予算の問題もさることながら、単なる 学校の教諭の補助をするのが教育支援員や学校支援ボランティアである、という誤認識を払拭していくところから始めていくことが必要だろう。おそらくは、日本社会全体が高次な福祉社会にシフトしていくことで、実現可能性が見えてくるように思われる。端的には、自分の子どもが学齢期を過ぎても、学校に何らかの形で市民が協力している社会の構築を実現するのが理想となる。

本章では言及できなかったが、教育支援員にせよ学校支援ボランティアにせよ、その担い手が 40 から 50 代の女性に傾斜していることからくる分析の困難があった。つまりフルタイムの仕事を持っている人ではなく、パート程度の仕事を持つ専業主婦層が、担い手の中心であることが推測されるのである。

家事労働を賃金換算すると、相当な額になるという俗説を聞くが、教育支援員や学校支援ボランティアは、一定年齢層の元気な専業主婦層にだけ任せておけばよいものなのであろうか。この感覚を社会から払拭していかない限り、専業主婦層が自分の子どもの学齢期間に学校へ協力はしても、卒業してしまえばおしまい、という流れから抜け出すことはできないだろう。

また有給である教育支援員には、退職校長や教員採用試験を控えた教師予備軍なども一部含まれはするが、退職校長が現職校長よりも大きな存在となり、学校自体が消極的になり、現職校長が学校経営に苦慮するという話なども聞く。これなどは、学校教育は元教師か現職教諭、あるいはこれから教師になる人間が担うものだという頑迷固陋とした考え方を一歩も抜け出せていない典型例だろう。

教育支援員や学校支援ボランティアを含む教育支援人材は、当然のことながら学校教諭がより伸び伸びと教育実践を行使できるように追い風を吹かせるべき存在の人材なのであり、学校教諭が担わなくてもよい部分を学校と相談しながら把握し、その部分へのフォローアップに入っていくのが理想のはずである。現今の経済主導の日本の社会システムにおいて、悠長にボランティアに専 心できる層がどれほどいるのかと考えたら、それは甚だ心許ないといわざるを得ない。そうであるならば、教育の界(champ)を超えて、社会全体に働きかけていくことが早晩必要になるであろう。

現状は厳しい状況にあることは論を待たないが、高次福祉社会に向けての動きが出てくることに期待を寄せたい。それはおそらく教育や福祉が最後になるのではなく、経済界などの他の界と同列に扱われることが前提になるだろう。

10 年後、20 年後、30 年後の学校に、どれほど教育支援人材としての教育支援員や学校支援ボランティアが出入りしているのか。そのことが、日本が高次福祉インディケーター社会へと舵を切れたかどうかの 指 標 となるに違いない。

[引用・参考文献、URL]

・松田恵示代表・東京学芸大学教育支援人材に関する実態調査研究チーム編(2015)

『「教育支援人材に関する実態調査」報告書』東京学芸大学。

http://www.u-gakugei.ac.jp/~koshigoe/pdf/20160128.pdf

6) 結果を読みやすくするために、Ⅳ.Q14 を 4 択から 2 択に換え、4 × 2 のクロス表を作成した。詳細は報告書(同書、p. 38)に記載。

7) 紙幅の都合上、クロス表は割愛。詳細は報告書(同書、pp. 38-39)を参照のこと。

8) 説明変数に加えた、「学校と学校支援ボランティア間、学校支援ボランティア同士の連絡調整を行うコーディネーター人材の有無(Ⅳ_Q6r.)」についてであるが、この変数は名義尺度であって、スケール(間隔尺度)と見るには無理がある。しかし、学校と学校支援ボランティアの間や、学校支援ボランティア間の連絡調整役の人材としてのコーディネーターやリーダーが「いない」よりも「いた」方が、「学校支援ボランティア数」にプラスに影響することは明らかである。また、その担い手が誰であるかが重要で、学 校支援ボランティア自身>社会教育関係者>一般教員>管理職教員>不在、の順に逆転 項目化することで、擬似的にスケール扱いしたうえで、係数の読み取りを行うことにした。

※著作権者の承諾を得て「Ⅴ-3章、松田恵示・大沢克美・加瀬進編『教育支援とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援-』、書肆クラルテ、朱鷺書房、2016」から再掲されたものである。