本学広域自然科学講座髙橋 修准教授と湯浅智子特任准教授による授業実践報告が,日本地学教育学会優秀論文賞を受賞しました.この報告は,東京学芸大学附属小金井中学校村上 潤副校長,大西琢也教諭,宮口真木子教諭,宮村連理教諭,金子真也教諭(現所属:東京学芸大学附属竹早中学校),東京学芸大学附属世田谷中学校岡田 仁教諭,髙田太樹教諭,宮﨑達朗教諭,および次世代教育研究センター宮内卓也教授らとともに実施された,秩父・長瀞での野外実習(小金井中/秩父・長瀞修学旅行,世田谷中/秩父・長瀞地学実習)の現地学習会で実践された授業を考察したものです.

これらの附属校では理科教員を中心に,毎年,中学校2年生を対象に秩父・長瀞での宿泊を伴う野外実習を行なっています.時間と空間の広大な地質学的事象を観察し,時には2000万年前の化石や地下30 kmもの深さからもたらされた岩石を生徒自ら採集するなどして,「地質学発祥の地」と呼ばれる秩父・長瀞の生い立ちを探っていきます.

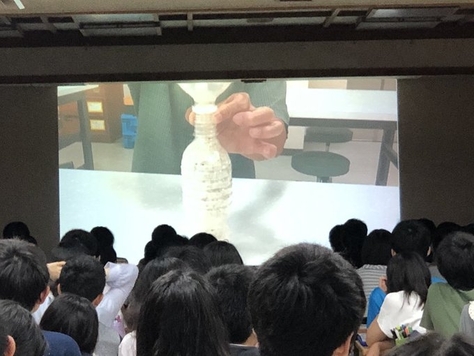

本授業実践は,硬い砂岩にも多くの空隙があり,その目に見えない空隙の存在を,単にコップの水に岩石標本を沈めて出てくる泡の観察によって類推するという,おどろくほど簡単な実験を題材に授業を展開しました.

砂岩の間隙率と続成作用の進行を中学生はどう関連付けて説明するか

―水に浸した砂岩から出てくる泡を用いた間隙率の推定―

「地学教育」第72巻,第4号,p129-139

髙橋 修・湯浅智子