池田一成 教授(特別支援教育・教育臨床サポートセンター)と共同研究者の脳波研究論文が聴覚科学の国際誌に掲載されました(Hearing Research 452巻109089)。論文はオープンアクセスで公開されています。

空間のどこから音が聞こえてくるか認識することを音源定位と呼びますが,特に左右方向の認識を水平方向の音源定位と言います。人間の場合,水平音源定位の精度は音の高さ(周波数)約1500 Hzを境に変わり,1500 Hz未満の低い音でより正確になることが知られています。

これまで有力な学説では,脳幹の橋にある上オリーブ核の構造と機能が,人間の水平音源定位における低音優位を決めていると考えてきました。それに対し本論文の研究結果は,人間において水平音源定位の精度に音の高さが大きく影響する脳の段階が脳幹よりも高次の部位にあるという考え,を支持しています。

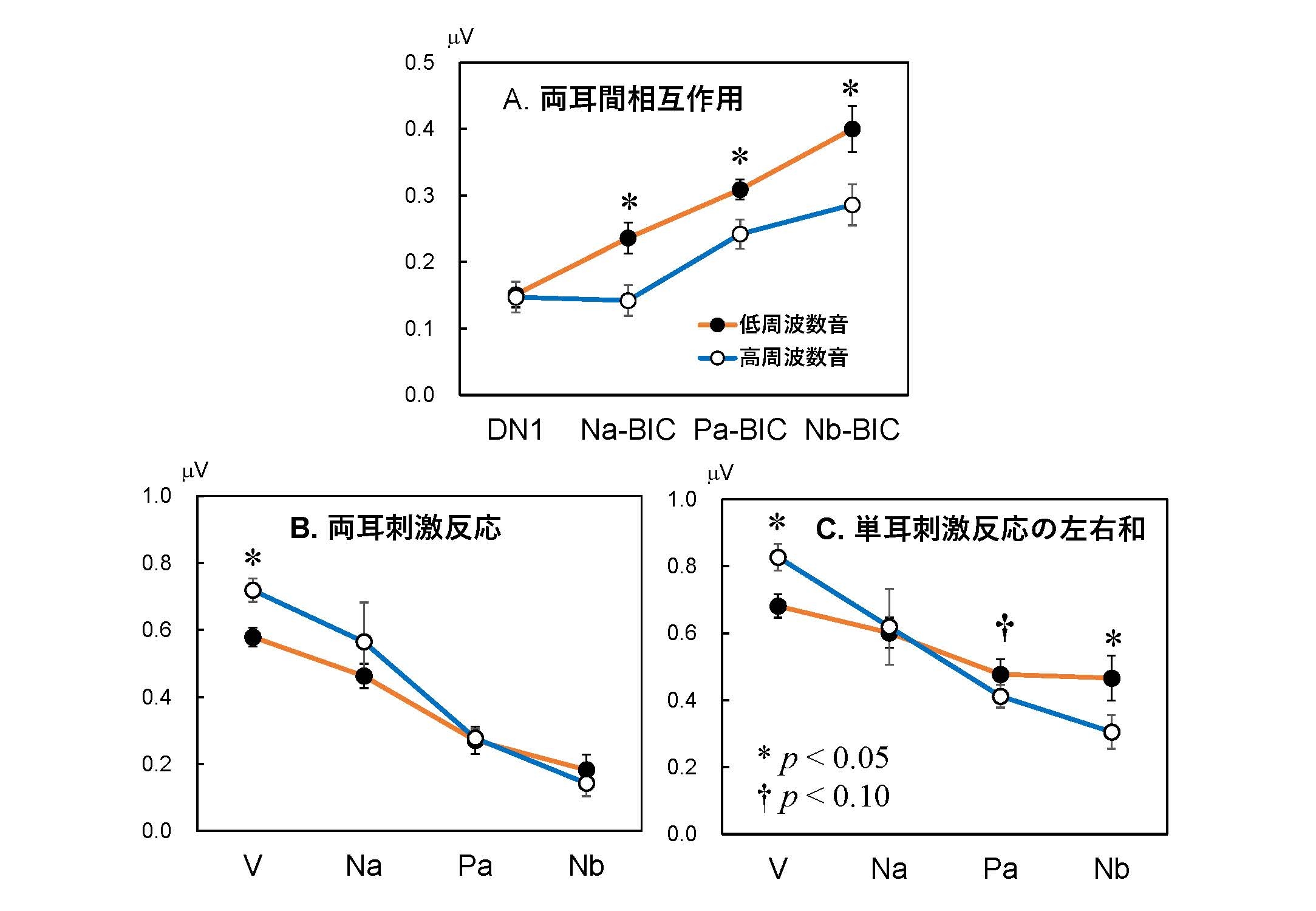

今回の研究は脳波を利用した両耳処理の指標を調べ,低い音が水平音源定位で優位になる起源が,聴覚系の脳幹より上位の部位にあることを示唆しました。両耳同時に音を聞いたときの脳波反応から,左右の耳単独で音を聞いたときの脳波反応を引き算すると,両耳由来の聴覚処理をするときの脳波反応を純粋に分離できます。この分離された脳波反応は両耳間相互作用成分(BIC)と呼ばれ,水平音源定位の元になる脳処理の間接的指標と考えることができます。今回の研究では,BICにおいて低い音に対する反応が高い音に対する反応よりも明確に大きくなる聴覚系の段階を調べました。BICにおける低い音の優位は脳幹段階の反応(ABR-BIC)でまだ見られず,それに続く段階の反応(Na-BIC)から始まりました。

図. 低周波数刺激と高周波数刺激に対する聴覚脳波反応の平均と標準誤差。A:BIC反応,B:両耳同時刺激の反応,C:単耳刺激反応の左右和。オレンジ:低周波数刺激,青:高周波数刺激。横軸は時系列に沿った聴覚脳波反応の各成分。