「チーム」と複眼的思考 ― チームアプローチ力とは何かについて考えるために―

松田 恵示

1. はじめに

学校は、これまでのところでも繰り返し述べられてきたように、教員だけではなく、多様な専門職の人々との、あるいは地域や企業などさまざまな支援者との「つながり」の中で、子どもたちを「みんなで」育てる場へと変化しつつある。また、さまざまな職種や立場の人々が、「補助」「連携」「協働」して、子どもたちに働きかけることがより広がっている。しかしそうなると、以前のような「まずは自分のペースで進める」といった教職員の意識や、逆に「お手伝いをしているだけ」といった地域の人々の意識のうちにあっては、「つながり」の中での求められている学校教育は生まれにくい。もちろん、だからと言って、「なんでも人に手伝ってもらう」といった教職の専門性を丸々投げ出すような形でも、あるいは「全部、私流にやりますから」といった支援の専門性を感じさせないような形でも、もちろんそれはうまくいくわけではない。

それでは、教育のネットワーク化が進む現在、教職員や教育支援人材に求められるものとは、いったい何であろうか。ここでは、特に「チームアプローチ力」という言葉から検討することにしてみよう。

2. チームとは何か

すでに触れられているように、現在、日本の教育政策は「協働」や「連携」をキーワードに、さまざまな人々がネットワークを構成して子どもを支え伸ばす方向へと大きくシフトしている。たとえば、「チーム学校」と呼ばれる施策では、教員だけでなく、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、あるいは部活の外部指導者を「学校スタッフ」と位置づけ、「チーム」のうちにそれぞれの役割に基づき、子どもたちを支え伸ばすことを進めていこうとしている。

学校教育に限らず家庭教育などにおいても、これまで教育主体である教員や保護者は、基本的に「1 人で責任を持って取り組むべきもの」といった意識を前提に子どもに関わってきたという面が強い。しかし近年は、子どもを取り巻く社会も大きく変化し、教育課題も多様化し複雑化する中で、そうした意識が強く持たれているからこそ、逆に保護者や教員といった教育主体が孤立化し、教育を困難にさせるだけでなく、困難さに関わる負の連鎖までもが広がることも少なからず生じている。

また、これからの新しい社会を切り拓く力を子どもたちがつけるためには、より教育が社会に開かれていかなければならいという面もある。こうしたことから、教育は教職員や保護者といった、特定の教育主体に任せていただけでは、すでにその責務を果たしにくくなってきている。「みんなで協働して子どもに働きかけていくもの」であるという意識への転換が、教育には求められている。この意味で、教育は、「ソロアプローチ」の時代から「チームアプローチ」の時代へとすでに軸足を移しつつある。そして、そうした新しい教育を担う教育者に対して、これまでの取組をもちろん礎としながらも、時代に固有な新しい力量も求められている。

ところで、この「チームアプローチ」という言葉の核となっている、そもそもの「チーム」という言葉は、いったい、何を指しているのだろうか。「チームワーク」「チームビルディング」「チームプレイ」など、「チーム」に関わる言葉は確かに多い。しかし、人が集まるだけでは、集合や集団(グループ)という言葉もある。では、「チーム」とは、いったい、何をいうのであろうか。

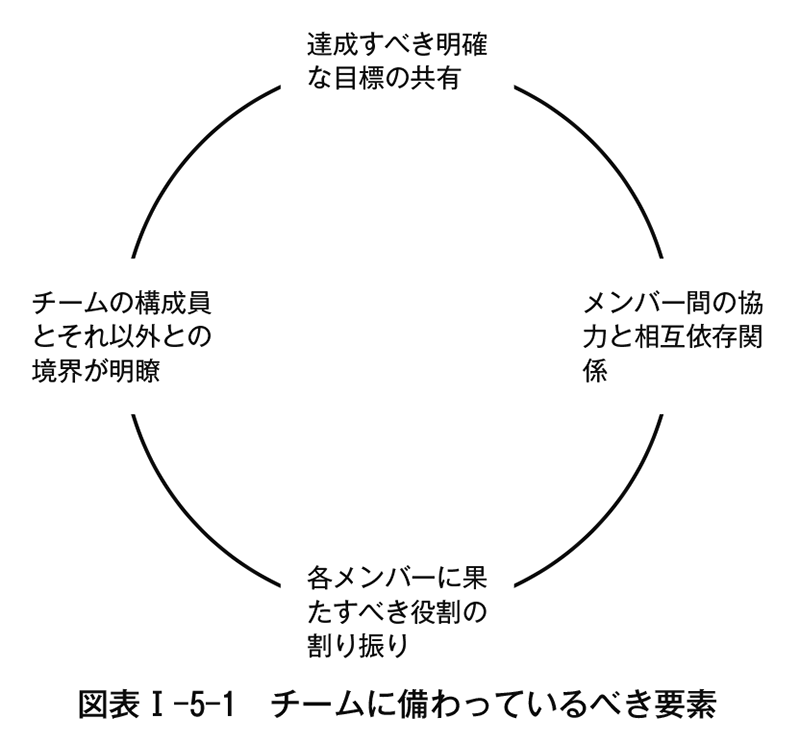

もっとも広く使われる「チーム」という言葉の定義のひとつとして、「チームワークの心理学」を著した山口は、E. サラスの次のようなものをあげている。「チームとは、価値のある共通の目標や目的の達成あるいは職務の遂行のために、力動的で相互依存的、そして適応的な相互作用を行う二人以上の人々からなる境界の明瞭な集合体である。なお、各メンバーは課題遂行のための役割や職能を割り振られており、メンバーである期間は一定の期限がある」(山口、2008、p.11)。山口は、このサラスの定義について、図表Ⅰ-5-1 を用いて、そのポイントを4つにまとめている。

ここにある、「目標の共有」「協力と相互依存関係」「役割の割り振り」「境界が明瞭」とういう要素は、「チーム」をマネージメントしていく時の視点としても有用性の高いものである。「チーム学校」という言葉を具体的に考えていく時にも、チームのあり方を実践的に検討し育てるために大いに役立つと思われる。ただそのためにも、特に「協力と相互依存関係」、そして「役割の割り振り」という点には、少し注意を促しておきたい。

教育場面で考えてみた場合、「相互依存関係」とは、チームのメンバーが密接にお互いに依存し合って子どもを支援したり、指導したりすることを指している。この「相互依存」という関係は、しかしなかなか難しいものでもある。たとえば、大人が子どもに注意を与える、あるいは「諭す」場合、厳しい役割を演じる人と、優しい役割を演じる人の 2 つの立場が整えられていることが望ましい、ということはよく言われている。一方では、厳しい態度で「ダメなものはダメ」というある種の厳然たる態度があることを理解させるとともに、一方では、そうした厳しい場面を肯定的、主体的にとらえ、よりよい方向に自分を変えていくためにも、自分を支え理解してくれる大人の優しい態度に、子どもの傷つきやすさは護られそして励まされる。この時に、厳しい役割を演じる人と、優しい役割を演じる人は、異なった視点から子どもに接することが求められている。擬似的な厳しさや優しさでは、厳しさと優しさが本来育てるであろう、子どもへの大切な2 つの立場が迎合してしまったり、あるいは逆に抑圧にしかならなくなってしまったりする。

この意味では、教育主体として自立していることや信念を強く持っていることが重要であり、他方では同時に、異なった視点や立場を持つ人とも、子どもを巡って、それぞれを尊重しつつ、しかし迎合しないことが求められる。そして、もっとも重要なことは、そのような異なった視点や立場を持つ人を「信頼」できなければ、このような関係性や子どもへの接し方が成り立たないのである。相互依存関係や役割の割り振り、とは、そもそもこのような「信頼」がなくては成り立たない。支援をお互いに受け合うことで相互依存が成り立ち、それは協働へと発展し、そこでの集合体が「チーム」へと整えられていく。しかし、その基盤には「信頼」という言葉が深く横たわっているのである。ここで、改めて「信頼とは何か」という問題が問われなければならないということになろう。

3. 信頼とは何か

「信頼」という言葉は、「信じて頼ること」であるが、これは類似する「信用」や「安心」という言葉とはいったい何が異なっているのだろうか。私たちは、この「信頼」という言葉と「信用」という言葉を、確かに日常的に使い分けている。たとえば、「信用金庫」は存在するが、「信頼金庫」は存在しない。「信頼関係」も存在するが、「信用関係」はやはり存在しない。また、「信用できる人」と「信頼できる人」は、やはり少し語感が異なっていることを私たちはよく経験し理解している。周りの人を「信用」と「信頼」という言葉で見渡した時に、確かに、「信用」という言葉が馴染む人と、「信頼」という言葉が馴染む人が区別される。父親や母親は「信用」できないわけではもちろんないが、むしろ「信頼」という言葉の方が似つかわしい代表格であろう。

ここで、社会心理学者の山岸は、「信頼の構造」という著書の中で、「安心」と「信頼」の意味の違いについて次のように述べている。「相手が自分を搾取する意図をもっていないという期待の中で、相手の自己利益の評価に根差した部分」を意味するのが安心であるのに対して、信頼とは「相手が自分を搾取する意図をもっていないという期待の中で、相手の人格や相手が自分に対してもつ感情についての評価にもとづく部分」を意味する、と述べるのである(山岸、1998、p.39)。つまり、相手自身の不利益になるからそんなことはしないだろう、と期待するのが「安心」で、相手の人格からしてそんなことはしないだろうとか、相手に対しての感情に根ざしてそんなことはしないだろう、と期待するのが「信頼」であるとの指摘である。ここには、「安心」が行為として確認できる範囲において、広い意味での経済性や合理性、あるいは過去の実績に基づいた言葉であるのに対して、「信頼」は人格や感情といった、行為の裏側にある特性や主体性をとらえて、頼ることができる、という未来に対する期待であるという区別が示唆される。この区別からすると、「信用」と「信頼」も、目に見えた実績に基づいて「間違いない」と受け入れる、といった条件つきの期待が「信用」であるのに対して、「信頼」は無条件での未来に対する開かれた期待であるといえよう。

ここで山岸はさらに、「安心が提供されやすいのは信頼が必要とされていない安定した関係においてであり、信頼が必要とされる社会的不確実性の高い状況では安心が提供されにくい」(山岸、1998、p. 50)と述べる。「安定した社会的不確実性の低い状態では安心が提供されるが、信頼は生まれにくい。これに対して社会的不確実性の高い状態では、安心が提供されていないため信頼が必要とされる」(山岸、1998、pp. 50-51)とも言い換えている。つまり、「チーム」における相互依存関係、あるいは「協働」について考える時も、そもそもチーム内のメンバー間には、ある種の「社会的不確実性」が前提とされていなければならず、それは、学校教育支援においては、「教員」「職員」「こども支援専門職」「外部支援職」「企業社員」「社会教育専門職」など、そもそも異なる背景や専門性を持つ人々が、それぞれが同一化することなくつながるからゆえに生じることである。このような、異なっているという「他者性」が現在の学校には必要であるということとも言い換えることができるし、この「他者性」から生じる「社会的不確実性」を消失させないように、信頼関係を構築しつつチームとしての子どもへの働きかけが求められている、ということになろう。

逆に言えば、チームが過度に帰属意識や愛着意識が強くなりすぎ関係性があまりにも安定しすぎてしまうと、外部との接点を持つからこそもたらされる、新しい知見や広い意味での資源を失ってしまうという機会コストが生まれ、チームとしての力が失われてしまうということになる。山岸は、「強い紐帯に囲まれている人々は安心して暮らすことができるが、そのために手に入れられる情報の量が制限されるというかたちで機会コストを支払っている」(山岸、1998、p.99)と、

「弱い紐帯の強さ」という言葉で知られる M. グラノベッターの議論を引いて論じている。そして、むしろこの意味では、機会コストが高い環境においては、「信頼」こそが外部へと関係性を開く大きな役割を果たすことになるとも述べている。現在の学校教育において、教育支援が外部とのつながりとして求められ、またそれが多様化、複雑化する教育課題を解決する 1 つの方法として力を入れられている理由がここからも理解できるところである。このように考えてみると、先の「協力と相互依存関係」「役割の割り振り」というチームを成立させる要素が、「信頼」という言葉の中に潜む、独特の関係性をふまえることがまずは大切であるといえよう。

4. 他者関係と「複眼性」

ここで社会的不確実性を含み、同時に「信頼」という言葉の中で相互依存関係をつくるとともにチームとして協働するメンバーのことを、「他者」という言葉からさらに考えてみたい。「他者」という言葉も、日常的によく使われる。「他者関係」や「他者との出会い」などである。この時に、この「他者」という言葉を「他人」という言葉と区別して議論するのが、社会学者の宮原である。

宮原は、「主体性を持った私と同等の個人」という形で、「私」と対称的な存在として「他人」という言葉を三人称的なものとしてとらえるのに対して、「他者」を「自」ではないもの、という、ただそうとしか言えない存在として考えている。第三者の立場から、あるいは客観的に見れば「私」と「他人」は同じものとして並び立っている、という理解となる。しかし、「私ではないもの」、としてしか「他者」をとらえない場合には、他者は「私」のいわば補集合であって、「私」と「他者」は、同等のものではなく非対称的であり、たとえば円をひとつ描いた時に、その内側は「私」であるが、その外側が「他者」となり、線で閉じられた内部が「私」であるのに対して、線で閉じられた外側である「他者」は、閉じられていない分、果てしなくどこまでも広がっていることになる。つまり、私には「わからないもの」としてしか存在しないのである。その意味で、「他人」は、円を描いた時のそれぞれの線で閉じられた内部であるから、お互いは接点を持たず、場合によっては「遠ざかっていく」こともよくあることなのであるが、「他者」は「私」という内側に対して線を挟んだ外側という関係になるので、それは常に

「私」と接し続けていることになる。つまり、「私」と「他者」は、「わからないもの」としてしか存在しないのに、一方では常に「接し続ける」、つまり「ぶつかっている」のである(宮原、1998)。

宮原のここでの指摘を発展させて、さらに次のような 3 種類の人間関係を考えてみたい。まず、1 つめの関係は「他人関係」である。「他人」とは言い換えれば「知らない(接点がない)ので関わらない人」のことを指している。たとえば、たまたま電車に乗り合わせた隣の乗客は「他人」である。「知らないので関わらない人」であるから、もちろん「この荷物持ってくれますか」などと、気軽に声をかけるというようなことは通常しない。そんなことを言おうものなら、逆に変な目でまわりからも見られてしまう。あくまでも「知らないので関わらない」が基本であるから、たとえば社会学者の A. ゴフマンが述べたような「儀礼的無関心」といった作法が 1 つの規範として必要とされる。「無関心」であるということを、逆に「装う」ことが社会生活では求められたりもするのである。たとえば

「他人」が、電車の中でくしゃみをした時に鼻汁が飛び出してしまっても、それは「見て見ぬ振りをすること」が常識的には求められたりする。このように、「知らないので関わらない」からこそ、実はさまざまなルールを守ることによってこの「他人」とは関係している。規範性をともに大切にすることが、「他人」との共在を支えているということであろう。この意味では、ここでの関係性は規範性という、ある 1 つの始点から組み立てられているものであり、単線的、あるいは「単眼的」な関係とも言い換えることができる。

一方で、2 つめの関係として考えてみたいのは、「他人」とは正反対の関係となる「知っているから関わる」関係である。具体的には、家族や友人などの、いわゆる「仲良し」の関係である。この時の関係は、「他人」と異なり決してルールといった規範性を始点として成り立っているわけではない。それは親密性という、人格や感情的なつながりに基づく、いわば「心」を介してつながっている関係である。ここでは、そのために「自己のような他」という意味で「他己」という言葉で表しておきたい。「他己」とは、家族や友人など「知っているので関わる人」のことである。他ではあるけれども、「他人」のように、「私」と同等の対称性のある客観物という「別のもの」というのではなく、親密性の中に、関係性をそれほど意識することなく自然な形で己の世界の中に溶け込んでいる存在となっているのが「他己」である。「他己紹介」が、小学校などではときどきなされている。これは、友だちのことを聞き、学級のみんなに自分が紹介することであるが、このような時に使われる「自分のような他」が、ここでいう「他己」であり、このような関係を「他己関係」としてとらえておきたい。「他己関係」は「みんな仲良し」といった言葉で表される理念としても使われる関係であるとともに、「他人」と異なりルールといった規範性を始点にはしていないものの、親密性を起点としているという意味では、実は単線的な、あるいは「単眼的」な関係であることに変わりがないことはここで強調しておきたい。

ここまでくると最後には「他人」と同様「知らない」のだけれども「他己」と同様「関わる」人=「知らないけれども関わる人」という類型が成り立つ。「他人」と「他己」との中間であり、これをここでは「他者」ならびに 3 つめの関係として「他者関係」と呼んでおきたい。先に宮原が述べた「他者」の概念である。「他者」との関係は、またこの意味で「規範」と「親密さ」の両義性の中にある。「知らない」からこそルールが必要とされながらも、「関わる」からこそ親密性が必要とされるからである。

こうして考えてくると、「他者関係」には、「規範」と「親密性」の間にあることから、状況や他者との関係性において生じる独特のストレスがあることがわかる。たとえばある人と、初めて出会った「知らない人」だけれども、仕事をともにするという点では「関わる」という関係を持った場合に、どの程度までルールを掲げ、どの程度まで親しさでいわば曖昧にするのか、この「規範」と「親密性」の加減を、常に他者との関係のうちにおいて探りながら調整していかなければならない。これは、もちろん「気を使っている」のは「私」の側だけでなく、「他者」の側もそうであるから大変不安定な関係を抱え込まざるを得ない。しかし、だからこそ「信頼」という、無条件での期待、つまりある種の相手への「賭け」がなければ、この関係は成り立たないのである。そして、それがある種の「賭け」である以上、うまくいかない時も出てくる。しかし、良かったり悪かったりといった不断の調整を行い続ける中で、「他者」の信頼性を判断する「コツ」が身につき、「他者関係」を多様に広げていくことができるようになるのであろう。

このことからすると、「他者関係」は複線的あるいは「複眼的」な関係であり、複眼的思考と両義性を調整する「コツ」を把握するまでの粘り強いプロセスの積み重ねが、他者と結びやすい「私」を形づくっていくということになる。もちろんここでいう「他者関係」は、異なった視点や立場を持つ人々が、「目標の共有」「協力と相互依存関係」「役割の割り振り」「境界が明瞭」の 4 つの要素を持つ「チーム」として協働する際の関係でもあり、ネットワーク化を前提として、多様な人々が教育支援によってつながり子どもを支えていく際に求められる関係でもあるのである。

5. 「アプローチ」という言葉の持つ複眼性

さて、ここまで「チームアプローチ力」を考えるために、主に「チーム」という言葉の定義から、その成立要素やそこでの関係性について考えてきた。最後にここでは「チームアプローチ力」という言葉のもう 1 つの要素、つまり「アプローチ」という言葉にも注意を払ってみたい。

アプローチ(approach)は、「より近づく」といった内容を語源的に持つ言葉として、たとえば、建物や施設の入り口までの導入路や、ゴルフなどでグリーン上へと寄せて打つ際にも使われる言葉である。そこから、対象とすることや物に接近すること、あるいはその方法といった意味でも使われる。「チームアプローチ」という言葉では、このように「チームで接近する」といった、ある種の教育方法に対する態度をも含んでいるということになろう。

また同時に「アプローチ」という言葉は、対象とする物やことに迫ろうとする意志と、たとえば「アプローチを変えてみる」といった言い回しに見られるように、今取っている接近の仕方は、あくまで「仕方」なのであって、多様でももちろんあり得る、という技法や態度への相対化の意識を含んでいる。つまり、そこでの行為に対して、没入と距離化の両義性がその背景には含まれているということである。だからこそ「チームアプローチ」は、「チーム」の外部に対しても常に開かれているといってよい。「チームワーク」という言葉が、「チーム」の内部を指向する言葉であるのに対して、「チームアプローチ」は「チーム」の外部との関係にまで、常に視野を開いた接近の仕方となるということである。このような方法や態度に対する力量を「チームアプローチ力」と考えるとすれば、「チームアプローチ力」のもっとも基盤にあるものは、やはり「チーム」における協働を支える「他者関係」の要でもあり、「アプローチ」という接近に対する意志と一方での相対化意識をも同時に成り立たせる「複眼性」ないし「複眼的思考」である。

「複眼的思考」は、現在の学校教育において大変取りづらい性向であるという面もある。社会に対しての説明責任(アカウンタビリティ)が強く求められ、一方では、子どもの教育に対する役割分担を広く、そして大きく期待されている学校において、「ああでもあり、こうでもある」「成功するかもわからないが失敗するかもしれない」「厳しくしないといけないが優しくしないといけない」「原則はこうだけれども例外もある」といった複眼性に通じる曖昧さは歓迎されるものではない。またこの意味では、これまでの教員養成において見られてきた「一人でできてこそ一人前」という意識も、単眼的思考の 1 つであることから、教員においても苦手な性向であろう。しかし、近年よく指摘される、新任教員の「折れやすさ」や、教職員の精神的困難性なども、ひるがえって見れば、この単眼的思考に起因することも少なくないのではないか。教育支援によるネットーク化が学校に求められ、「チームアプローチ力」が 1 つのキーワードとなっている現在、今一度、教育者養成や研修における「複眼的思考」への注目が高まっていると考えられるのである。

6. おわりに

それでは、「複眼的思考」はいったいどのように育てられたり、啓発することができるのか。あるいは、そのような背景的な性向を生かして、具体的に「チームアプローチ力」をどのように構造的にとらえ、そしてたとえば大学のカリキュラム開発に生かしていくことができるのか。本書の他の章では、このことについていくつかの観点から述べられている。詳細はそちらに委ねたいが、概して指摘できることの 1 つには、とりわけ教員者(教員・教育支援員)の養成・研修においては、「他者」とぶつかり合い「他者」と関係を結ぶ、「私」にとって外部性の高い現実社会において、単なる経験ではない、「チーム」として何かの目標の実現に対して具体的に働く、他者体験としての現場体験を積むことの大切さである。教育実習や、ボランティア体験では、ここでいう「他者関係」や、「私」にとっての外部性は生まれにくい。また、教員研修においても、学校内部での研修では、同様に「他者関係」や「私」にとっての外部性は生まれにくい。自ら、「他者関係」のうちにある「チーム」としての学校現場体験や、学校外での研修体験を求めて、機会コストを減ずる動きにアプローチすることが求められるのではないか。また、そのようなことができ得る環境を、組織的に、あるいは社会的に整備していくことの必要性を最後に強く指摘しておきたい。

[引用・参考文献]

・宮原浩二郎(1998)『ことばの臨床社会学』ナカニシヤ書店

・山岸俊男(1998)『信頼の構造―こころと社会の進化ゲーム―』東京大学出版会

・山口裕幸(2008)『チームワークの心理学』サイエンス社

※著作権者の承諾を得て「Ⅰ-5章、松田恵示・大沢克美・加瀬進編『教育支援とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援-』、書肆クラルテ、朱鷺書房、2016」から再掲されたものである。