教育を環境として保障することを支援する

松尾 直博

1. 教育の保障をどう考えるか

(1) 教育を受ける権利

みなさんは、子どもの「教育を受ける権利」について考えたことはあるだろうか。あるいはみなさんは子どもの頃「教育を受ける権利」について教わったことはあるだろうか。それでは、「義務教育」という言葉について聞いたことはあるだろうか。おそらく、「義務教育」という言葉については、多くの人が聞いたことがあると答えるであろう。日本国憲法第 26 条は、義務教育について以下のように規定している。

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。

また、教育基本法第五条では以下のような記述がある。

(義務教育)

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

(中略)

3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

このように、日本においては、保護者、国、地方公共団体にある年齢の子どもに教育を受けさせる義務がある。しばしば誤解されるのではあるが、子どもに教育を受ける義務がある、あるいは学校に行く義務があるから「義務教育」と呼ぶのではなく、保護者、国、地方公共団体に教育を受けさせる義務があるから、「義務教育」と呼ぶのである。

一方で、子どもの側にあるのは教育を受ける「権利」である。日本国憲法第26 条は、教育を受ける権利について以下のように記している。

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

また、日本も締約している国際条約である「児童のための権利条約」(子どもの権利条約)の第28条には以下のような記述がある。

第28条

1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、

(a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。

(b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。

(c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。

(d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。

(e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。

このように、子どもが教育を受ける権利については、日本国憲法やその他の法律、国際条約においても強く強調されているものである。しかしながら、子ども自身がこのことについて知ることは少ない。自分が教育を受ける権利者であることを知らないまま、大人になっていくのも不思議な感じもする。

パキスタン出身のマララ・ユスフザイさんは、17 歳の時に史上最年少のノーベル賞を受賞した。彼女が願い、訴えてきたのはすべての子どもが教育を受ける権利が実現された世界であるともいえよう。日本においては、さまざまな法律で子どもが教育を受ける権利は、基本的には整備されている。しかし、より詳しく見ていくと、日本においても子どもが教育を受ける権利がきちんと保障されているだろうか。障害のある子どもは、その特性にあった適切な教育が、本人や家族の過剰な負担なしに、受けられているであろうか。世帯の収入が少ない家庭の子どもが、教育を受けるうえで著しく不利になっていないであろうか。虐待を受けた子ども、いじめの被害者になった子どもが、長期に登校したり、教室で教育を受けたりすることが困難になっているが、放置されていないだろうか。

(2) 生涯学習の視点

教育する機会が与えられなければいけないのは、子どもだけではない。教育基本法の第三条には以下のように書かれている。

(生涯学習の理念)

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

このように、人は生涯を通じて学ぶ存在である。国や地方公共団体などは、成人期以降も学べる機会を設けるように努めていく必要がある。本章では、子どもを中心に教育支援人材が教育環境を保障・補償するための視点を提供するが、生涯学習についても考慮するため、必要に応じて「子ども」ではなく「学習者」という用語を用いる。この場合には、子どもも成人も含まれると理解してもらえればと思う。

(3) 教育支援人材の役割

「教育支援人材」がどのような人材を指すかについては、本書全体で考察されていることであるが、ここでは教師以外の立場で、教育という営みを支える人材であると仮にしておこう。教育支援人材は、すべての人の学びを保障することがその役割といえるが、特に教育を受ける権利が侵害されている、あるいは学ぶ権利が十分に保障されていない場合に、支援を行う人材として期待されているといえるかもしれない。教育基本法第四条には以下のような記述がある。

(教育の機会均等)

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。

2 項に「国及び地方公共団体は、(中略)教育上必要な支援を講じなければならない。」と書かれているように、中心となって教育を行うのは教師らであったとしても、その能力に応じた教育が実現するためにはさまざまな教育支援人材の関与が必要であることが推測される。

(4) 教育環境の保障を心理面から考える

その学習者に適した環境を整えることを具体的に考えてみると、実にさまざまな側面があることに気づく。たとえば、学ぶ場(教室など)の大きさ、素材、温度、明るさ、静かさ、教材・教具(ICT 機器なども含む)の整備など、物理面(物理的側面)も重要である。また、心理面(心理的側面)も学ぶ環境の整備において欠かせない側面である。本章では、心理面に特に注目していきたい。

「心」あるいは「心理」のとらえ方には無数の考え方があるが、ここでは一般に使われる「知情意」という言葉をもとに心理学の観点から考えていく。「知」とは、心の知的側面であり、知ること(知識)、考えること(思考)、覚えること

(記憶)、言葉を用いること(言語)などが代表的なものである。「情」とは、心の情の側面であり、いわゆる喜怒哀楽などであり、心理学では、感情、情動、情緒、情操、気分などが代表的なものである。「意」とは、心の意志・意欲の側面であり、動機づけ、学習意欲、目標(目標設定)などが代表的なものである。

たとえば、集団で、あるいは小集団や個人で学ぶための物理的環境が整っていたとしても、心理面でその学習者に合った環境が整えられていなければ、学ぶ権利を保障・補償できているとはいえない。いくら快適で、最新の機器が整えられた空間でも、学習内容や教育方法がその学習者の知的な側面に合っていない(難しすぎる、簡単すぎる、理解や回答の仕方で学習者にとって不得意な方法が用いられているなど)、情の側面に合っていない(学習者の感情状態や感情特性を考慮しない方法が用いられているなど)、意志・意欲の面に合っていない(学習者の好奇心を高める、学ぶ目標に合うような内容・方法が用いられていないなど) 場合は、適切な教育環境とは言い難く、学習が進むどころか、かえって学ぶことに対する嫌悪感や劣等感を強めてしまうことすらある。

このように、教育を受ける権利を保障・補償する環境を整えるためには、心理面での把握が不可欠、かつ重要であることは間違いない。こうした心理面での情報を収集し、学習者の状態や特性を理解するために行われるのが「心理アセスメント」と呼ばれるものである。教育に関係が深い領域では「心理教育アセスメント」ともいわれる。心理アセスメントは、心理検査(知能検査やパーソナリティ検査など)が用いられることもあるが、それに加えて観察、面接(本人や周囲の人からの聞き取り)、作品、成果物、学校で行われるテストからの情報収集など、さまざまな観点から行われる。心理アセスメントの中心的な担い手は、心理学の専門教育を受けているカウンセラー、心理士(心理師)となるが、チームで連携してアセスメントを行った方が、さらに効果的である。授業の専門家である教師、社会環境の理解に詳しいソーシャルワーカー、ICT などに詳しい情報教育の専門家、スポーツの専門家、芸術や表現教育の専門家、多文化共生教育の専門家、生涯学習の専門家など、学習者に関わるさまざまな専門性を持った人材が情報収集を行い、チームとして集約することができれば、厚みのある、多角的なアセスメントになり、その後の支援のために豊かな知見が得られることが多い。

アセスメントというと、一般的には対象者(ここでは学習者)についての心理面でのアセスメントをもっぱら指すことも少なくない。しかし、本章で強調したいのは、環境についてのアセスメントも重要であるということである。誰が、何を、いつ、どこで、どのように教育を行っているかについてのアセスメントも欠かせない。教育を提供する側の人や組織が全体的には優秀であったとしても、学習者の心理的状態や特性とのミスマッチが起こっているため、結果的によい学習環境を保障・保障できていないこともある。このようなミスマッチを把握し、是正することも、教育支援人材の重要な役割である。

2. 個人と環境の理解

(1) 理解する視野を広げる

教育支援の活動をしていると、関係者から「この子どもに心理検査を受けさせて、病院からの指示で薬を飲ませてください。障害があると思います。まったく学ぼうとしません。学校はやるべきことはすべてもうやりました」というような声を聞くことがある。ところが、専門機関による心理検査や医師による問診や観察の結果、確かに本人が苦手としていることはあるが、診断されるような障害や疾病はなく、学習環境とのミスマッチに由来している問題ではないかと思われることもある。そして、学年が変わり、担任が替わり、クラスメイトが変わると、驚くほど問題行動は減り、意欲的に学びはじめることもある。別の例として、ある障害のある子どもが、前の学年ではとても楽しく学校生活を送れ、よい学びをしていたのに、クラス替えがあってからは障害に由来する症状が出ている程度には大きな変化がないのにも関わらず、周囲の無理解から状態が悪くなり、登校できなくなるようなこともある。

(2) ICF の考え方

ICF(International Classification of Functioning, Disability and Health)は、人間の生活機能と障害の分類法として、2001 年 5 月、世界保健機関(WHO)総会において採択された(障害者福祉研究会、2002)。特徴は、それまでの WHO 国際障害分類(ICIDH)がマイナス面を分類するという考え方が中心であったのに対し、ICF は、生活機能というプラス面から見るように視点を転換し、さらに環境因子などの観点を加えたことである。

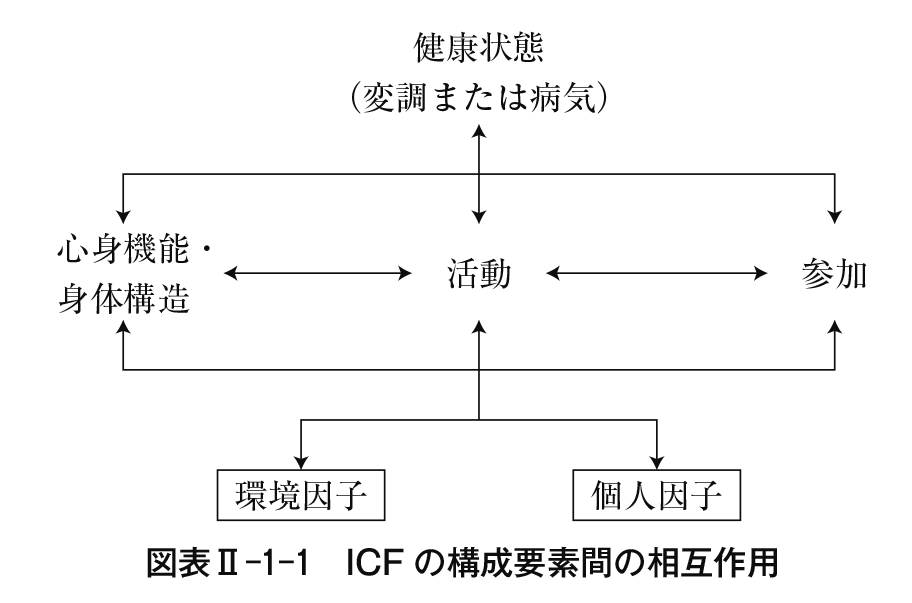

図表Ⅱ-1-1 に ICF の構成要素間の相互作用について示した。「心身機能」とは、身体系の生理的機能(心理的機能を含む)であり、「身体構造」とは、器官・肢体とその構成部分などの、身体の解剖学的部分である。「機能障害(構造障害を含む)」とは、著しい変異や喪失などといった、心身機能または身体構造上の問題である。たとえば、脳の構造の特異性により、注意の機能に問題が生じているなどである。

「活動」とは、課題や行為の個人による遂行のことである。「活動制限」とは、個人が活動を行う時に生じる難しさのことである。45 分間、席に座って授業を聞いていることが難しいことなどである。

「参加」とは、生活・人生場面への関わりのことである。「参加制約」とは、個人がなんらかの生活・人生場面に関わる時に経験する難しさのことである。たとえば、授業に出ることができない、学校に登校することができないなどである。

「環境因子」とは、人々が生活し、人生を送っている物的な環境や社会的環境、人々の社会的な態度による環境を構成する因子のことである。環境因子には、以下のようなことが含まれる。①生産品と用具:日常生活や教育に必要な道具など。②自然環境と人間がもたらした環境変化:音、光、自然災害や人的災害など。③支援と関係:家族、友人、専門職の存在など。④態度:家族の態度、友人の態度、専門職の態度など。⑤サービス・制度・政策:コミュニケーションサービス、教育と訓練のサービスなど。

「個人因子」とは、個人の人生や生活の特別な背景であり、健康状態や健康状況以外のその人の特徴からなる。これには性別、人種、年齢、その他の健康状態、体力、ライフスタイル、習慣、生育歴、困難への対処方法、社会的背景、教育歴、職業、過去および現在の経験(過去や現在の人生の出来事)、全体的な行動様式、性格、個人の心理的資質、その他の特質などが含まれる。

各構成要素は、相互に影響し合いながら、健康状態を規定していく。このうち

「環境因子」と「個人因子」は、背景因子といわれ、背景から健康状態を促進または阻害するものである。WHO は健康という概念を幅広くとらえており、よい学びをしているというのも、健康状態の一部としてもよいであろう。したがって、よい学びができている、よい学びができていない状態をとらえる場合にも、ICF の考え方は非常に参考になる。困難を抱えている人を支援するために理解する際には、学習者個人の状態や特性(障害や疾病がある、生育歴上不安定な人間関係に苦しんできたなど)に注目するだけではなく、環境因子(本人に合った教材・教具が準備されていない、周囲に肯定的な態度の人が少ないなど)にも目を向けなければならない。

(3) 予防科学の考え方

医学の分野では、「予防医療(予防医学)」が注目されている。病気になったあとに、どのように治療を行うかというより、病気にならないためにはどのようにすればよいかを重視する研究であり、実践である。予防医療の考え方は、その後、狭い意味での医学領域にとどまらず、さまざまな問題領域に応用されるようになり、「予防科学」ともいわれるようになっている。海外では、学校における暴力やいじめ予防においても、予防科学の考え方が応用されるようになっている。

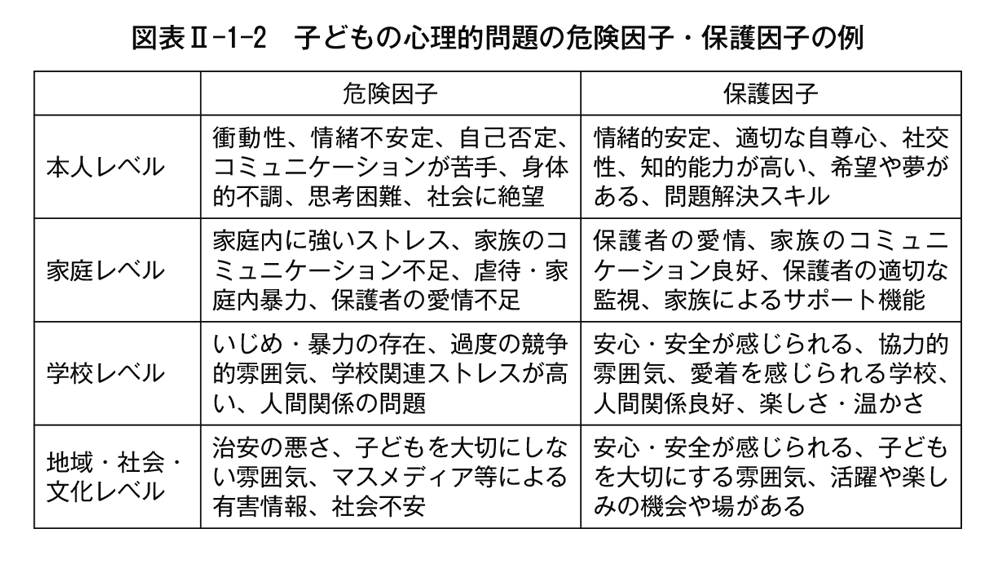

予防科学の中心的な考え方となるのが、危険因子と保護因子の考え方である。危険因子とは、その要因が存在する場合、その要因が存在しない場合より特定の疾病や問題を引き起こす危険性を高めるものである。危険因子は、1 つだけあっても必ずしもその問題を引き起こすわけではないが、危険因子の数が増えれば増えるほど、問題を引き起こす危険性は高まっていく。保護因子は、その要因が存在する場合、その要因が存在しない場合より特定の疾病や問題を引き起こす危険性を低めるものである。保護因子は、1 つだけあっても必ずしもその問題を予防できるわけではないが、保護因子の数が増えれば増えるほど、問題を予防できる可能性は高まっていく。

さらに学校などの問題行動を考える場合には、危険因子、保護因子をいくつかの水準に分けて考えることがある(たとえば Orpinas & Horne, 2006)。図表Ⅱ-1-2 に学校における問題行動に影響する危険因子、保護因子の例を示した。

予防科学は、本来であれば統計を用いて、エビデンス(根拠)に基づいて実証していくものであるが、ここで示されているものは、一部海外の研究などで実証されているものも含まれるが、すべて実証されているものではなく、あくまで参考と考えてもらいたい。

たとえ本人レベルでの危険因子が少なかったとしても、家庭や学校、地域に危険因子が多ければ、子どもが問題行動を起こす危険性は高まっていく。反対に、本人レベルでの危険因子を抱えていても、家庭、学校、地域の保護因子の影響力が強ければ、問題行動は予防できる。予防科学の観点からも、学習者個人の要因だけに着目するのではなく、学習者を取り巻く環境に存在する危険因子、保護因子にも目を向ける必要性が理解できる。また、効果的な教育支援を考える際にも、学習者個人への働きかけだけではなく、家庭、学校、地域への働きかけが重要であることもわかる。

(4) 障害と社会的障壁の考え方

障害者基本法の第二条には、定義として以下のようなことが述べられている。

一 障害者身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

ここで注目したいことは、「社会的障壁」という考え方である。「社会的障壁」とは、いわば社会の側にある障害(障壁)である。社会の中にある事物、制度、慣行、観念が、心身の機能の障害のある人が生きていくうえでの妨げとなるのである。社会的障壁を取り除く努力は、社会の側が行わなければならないことである。障害者基本法には、以下のような記述もある。

(差別の禁止)

第四条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。

ここで述べられている「合理的な配慮」(合理的配慮)は、教育支援を考えるうえで、重要なキーワードである。その実施にともなう負担が過重でないのに関わらず、社会的障壁の除去を怠ることは差別にあたる場合もある。合理的配慮は、社会的障壁の除去を必要としている人とその実施者とのやりとりで決められるものであり、固定的に決まっているものではない。たとえば、学校の建物を段差の少ない構造にする、支援員を置く、授業中に感情の制御が難しくなる児童のためにクールダウンできる部屋を用意する、読み書き障害のある生徒にタブレットなどの機器の使用を許可するなどである。

合理的配慮において、教育支援人材は大きな役割を果たせる可能性がある。たとえば、教師だけでは、合理的配慮の具体的な方策が思いつかなかったり、過剰な負担であると思われたりすることが、さまざまな専門的知識と技術を持ち合わせた教育支援人材が関わることにより、過剰な負担をともなわずに適切な合理的配慮ができる可能性がある。

3. まとめ

教育支援人材は、これからの教育の重要な担い手として、人々が教育を受ける権利が保障されているかを考えなければならず、またそれが失われている場合は補償することを考えなければならない。適切な教育を受ける権利を保障・補償するためには、適切な教育環境を整備することが大いに関わってくる。教育支援人材が、適切な教育環境を保障・補償するためには、いくつかの関わり方が考えられる。それは、自らが教育環境の一部となり、学習者に何かを教えたり、教育支援を行ったりすることである。もう 1 つは、学習者にとって適切な教育環境を整備するために、自らは学習者への直接的な支援者にはならないが、助言(コンサルテーション)をしたり、コーディネーション(人材の配置や関係性の調整など) をしたりすることである。

本章で示した ICF、予防科学、障害と社会的障壁の考え方などを参考に、多角

的に教育環境を理解し、教育支援を実施していくことが必要であろう。そのためにも、異なる専門性を有した人材がチームとして機能することは極めて重要であり、チームアプローチの大切さを今一度認識していきたい。

[引用・参考文献]

・ Orpinas, P, & Horne, A. M(2006)Bullying Prevention: Creating positive school climate and developing social competence. Washington. American Psychological Association.

・障害者福祉研究会(2002)『ICF 国際生活機能分類―国際障害分類改定版』中央法規出版

※著作権者の承諾を得て「Ⅱ-1章、松田恵示・大沢克美・加瀬進編『教育支援とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援-』、書肆クラルテ、朱鷺書房、2016」から再掲されたものである。