教育支援と健康支援のつながりをふまえた包括的支援に向けて

朝倉 隆司

1. はじめに

教育支援人材の「教育支援」とは、どのような範囲あるいは領域を指すのであろうか。教育とは生涯の期間にわたる人の成長と発達に関わるすべての範囲と生活領域を含むとも考えられ、可能性と曖昧さを兼ね備えた概念である。したがって、常に時代の変化とともに再定義、再解釈され、革新されていく概念である。そこで、著者の専門である健康支援の立場から、教育支援と健康支援のつながりを示し、広い意味では、教育支援人材に求められている教育支援とは生活や健康への支援を含む包括的支援、重層的な支援という観点ではないか、という問題提起をしたい。

学校は、さまざまな教科を学習する場であると同時に、子どもたちの生活の場であり、成長・発達の場でもある。しかし、往々にして学力を支える学習と課外活動に関心が傾きがちであり、子どもの健康と福祉は周辺領域に追いやられがちではないか。その背景には、教員の専門性から考えると、多くは教科や指導要領に準拠した学習内容を専門に養成されており、健康の専門家といえるのは養護教諭のみであり、福祉に至っては教育をほとんど受けずに教員養成が行われている現状がある。学校保健も子どもの福祉も十分には学ばず、教員になっているのではないか。教科教育あるいは教科以外の学習内容が高度化すると同時に、現代社会における子どもをめぐる健康課題、福祉課題も多様化かつ複雑化し、これまでの教員養成の発想では対応しきれないのが現実であろう。現代の学校教育システム、教員養成システムにおける不完全さであり、喫緊に解決すべき課題である。ちなみに、健康と福祉は、健康の定義が WHO(1946 年)によって全体性を持った概念として再定義され、一方で福祉は慈善事業的発想から問題の発生や深刻化を防ぐ社会的サービスの構築へと転換し、ともに wellbeing と表現することが可能となり、近接した概念となってきた。病気と障害の境界の重なり、貧困と健康問題の密接な関係からすると、両者は区別しがたい側面もあるが、本章では健康を主たる概念として、健康支援と教育支援のつながりについて述べていく。

さて、教育基本法に立ち戻って教育と健康の関連を確認しておくと、第一章教育の目的及び理念、第一条(教育の目的)では、「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とある。すなわち、資質能力を形成するための教育支援と心身の健康を実現するための健康支援とが「教育」の基本的な目的なのである。

先ほどの「不完全さ」に立ち戻り、最近の社会状況をあわせて考えれば、現行のままの学校教育システム、教員養成システムでは、教育基本法に謳われた目的を達成することは困難である。さらにいえば、適切に「教育の目的」が達成できるように、既存の学校教育や教員養成のシステムを根本から一変させる

(transform)試みが、社会的に要請されている。

したがって、個人的見解ではあるが、新たな教育支援者は、単なる(外部)支援者にとどまらず、教育に関わるシステムのトランスフォーマー(転換を推進する者)あるいはイノベーター(変革者)でもある必要がある、と考えている。

2. 現代的教育課題と健康課題の密接な関係

この節では、発達期の健康概念、社会生態学的健康観、ならびに現代的教育課題と健康課題の結びつきの 3 点から、いかに密接に教育支援と健康支援がつながっているか、しかも学校以外の社会とのつながりの重要性を示してみたい。

(1) 発達期の健康概念から見たつながり

教育支援を学ぼうとする学生の中で、健康の概念について考えた経験のあるものは少ないのではないか。おそらく、先に挙げた WHO(1946 年)の健康の定義、すなわち「健康とは身体的、精神的、社会的に完全に良好な状態であり、単に疾病や病弱でない状態ではない」は知っているであろう。この定義からは、健康と教育のつながりは具体的には見えてこない。

そこで、国際的に権威ある医学雑誌の Lancet が 2012 年に組んだ思春期・青年期にある若者の健康(adolescent health)という特集の中で、21 世紀における思春期・青年期の健康を論じた論文を見てみよう。この論文では、健康的な思春期・青年期の到達目標、言い換えれば健康な思春期・青年期の若者の姿として、学業への専心、情緒的・身体的な安全(の確保)、自己肯定感あるいは自己効力感(の習得)、ライフスキルと意志決定スキル(の習得)、身体的・精神的に健康であること、をあげている1)(括弧内は著者による補足)。

これらのうち、少なくとも学業への専心、自己肯定感あるいは自己効力感の習得、ライフスキルと意志決定スキルの習得は、主に教育課題と生活課題に関連しており、残りは健康課題である。よって思春期・青年期における健康とは、教育と健康の両面から構成される健康概念だと考えられる。この年齢期の社会生活の大半は学校生活であり、彼らの社会的健康とは学校生活における良好さ(wellbeing)だと考えられるため、それは当然である。したがって、発達期にある若者の健康を推進するには、教育支援と健康支援の両方が必要といえる。

1) Blum R. W, Bastos F. I. P. M, Kabiru C. W, Le L. C. Adolescent health in the 21st century. The Lancet Vol 379 April 28, 2012. www.thelancet.com

(2) 社会生態学的な健康から見た教育課題とのつながり

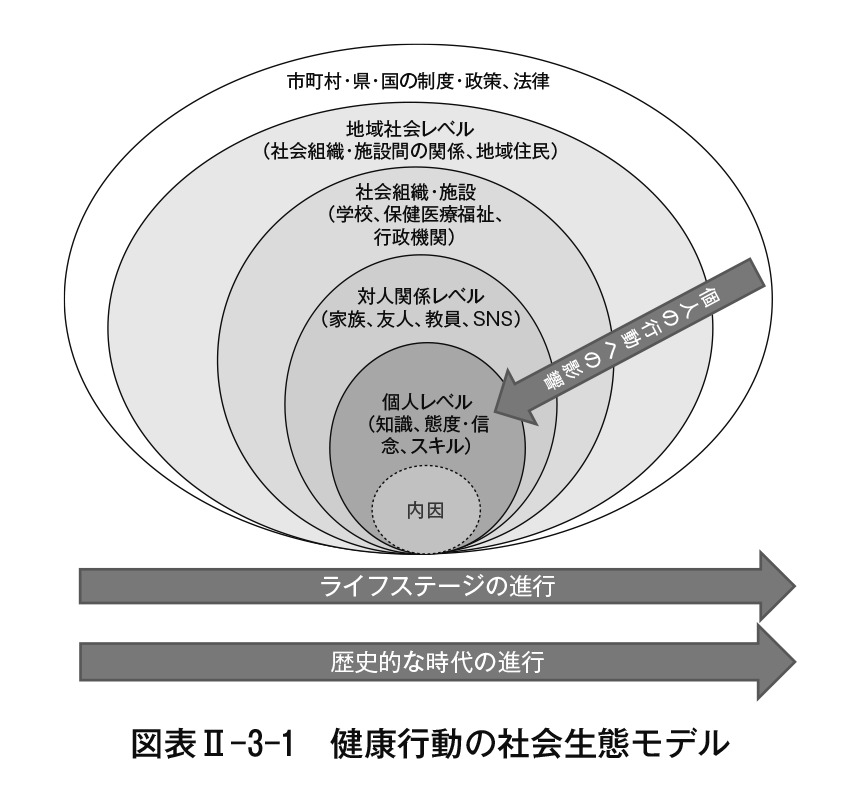

子どもの健康や問題行動を考える際に、その問題の発生に関わる影響関係を生態学的モデルに従って重層的に理解し、解決や支援を考えるのが重要である。その理論的背景となっているのは、ブロンフェンブレンナーの社会生態学システム理論である(ブロンフェンブレンナー、1996)。ブロンフェンブレンナーは、人間の発達は、個と個を取り巻く社会環境との相互作用の影響を受けると考え、子どもを中心とした同心円状の 4 つの層(システム)に分けている。ミクロシステム(身近な家族や友人、教員などとの人間関係であり、学校や学童クラブなどの社会組織が含まれる)、メゾシステム(家族と教員、クラスの友だちと自分の家族におけるつながりや相互作用)、エクソシステム(たとえば子どもの親が職場でした体験や出来事のようなもの)、そしてマクロシステム(子どもが生活している社会の文化的文脈で、開発途上国のような特性)である。より単純化すれば、図表Ⅱ-3-1 のように表せる。それらの個人の健康や教育の達成水準に影響する環境の重層構造は、時代という時間軸と個人のライフコースという人生時間軸に乗っており、それらの時間軸により影響関係は異なることを示している。

社会生態学モデルは、たとえば図表Ⅱ-3-2 に示した若者の薬物使用や薬物乱用を説明するモデルとして使われている。子どもたちの薬物使用・乱用の防止策を考えるには、単に個人や学校レベルの要因のみではなく、広い交友関係や家庭環境、さらにはそれを取り巻く近隣地域の環境、よりマクロな社会環境まで視野に入れる必要があることを示している。このことが切実な現実の問題だと認識させられたのは、2015 年の 11 月に京都市の小学 6 年生の男子児童が、大麻を吸ったと話した問題である。この児童の大麻入手に関係したのは高校生の兄であり、家族環境が影響している。さらに、ルートを探っていけば、近隣地域やより大きな社会のあり方、たとえばインターネット社会などが影響していることが明らかになってくるであろう。

この社会生態学的なフレームワークは、学校でのいじめ行動や虐待などの暴力、健康リスクをもたらす行動を理解するモデルとして、WHO も取り上げており、各層における危険因子や保護因子を特定したインターベンション(介入や支援)を考案する際に役立つ2)。

もう一方で、健康の社会的決定要因で注目されている、原因の原因である。すなわち、疾病の原因は、単に人間の生物学的な異常ではなく、その背後に心理的要因があり、さらに社会経済的要因が関与している。人が生まれ、育ち、学び、働き、年老いていく社会状況や社会制度・社会構造が健康を左右し、格差を生んでいるのである。

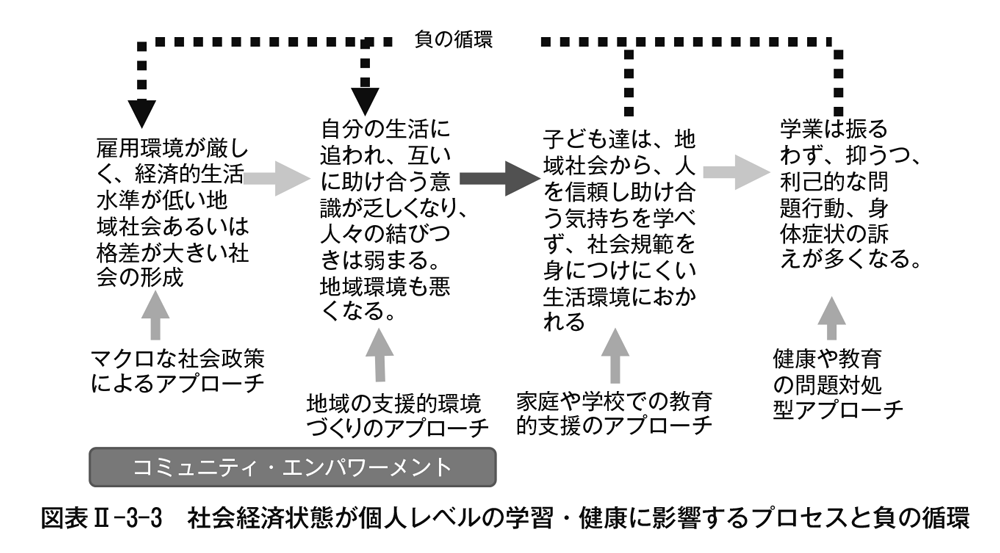

いかにマクロな社会の社会経済状態が子ども個人の学業成績や健康に影響するのか、社会疫学の知見を元に、そのプロセスをモデル化したのが図表Ⅱ-3-3 である。たとえば、「学業が振るわない、抑うつ的になる、利己的な問題行動をとる、不定愁訴が多くなる」といった子どもの健康や教育の問題の背景には、「家庭や地域の社会性の教育力が低下し、人を信頼し助け合う気持ちを学べず、社会規範を身につけにくい生活環境」があると考えられる。さらに、そのような家庭や地域の背後には、「自分の生活に追われ、互いに助け合う意識が乏しくなり、人々の結びつきは弱まり、治安などが悪化している地域環境」があるのではないだろうか。さらに「雇用環境が厳しく、経済的生活水準が低い地域社会あるいは経済格差が大きい冷たい競争社会」が背後に存在していると想定される。

このように子どもに起きている問題は、実は個人的な原因からマクロな社会の原因へと、どんどんと遡って問題の根っ子へと迫っていくことができる。

しかし、従来は、まずこのような健康や教育の問題に対して、対症療法的なアプローチが多くなされてきたのではないだろうか。次に、学校では、家庭と学校が連携した教育的支援アプローチへと移行してきたのではないか。しかし、生態学的モデルが示唆しているように、本来は子どもや家庭、学校を含めて支援する地域環境づくり、さらに地方自治体や国の社会政策によって地域の支援的環境づくりをバックアップするようなアプローチが、問題の原因の原因へと遡っていった時に求められる支援であろう。特に、世代にわたる貧困の再生産と同様に、人と社会への信頼感が低く、助け合う気持ちが育っていない子どもが、将来大人になり利己的で支援的でない社会を再生産する負の循環を断つには、子どもや親をはじめとした地域の人々に対し支援的な地域社会の構築が鍵になるのではないかと考える。

これらのアプローチは、当事者や国民をエンパワーメントして自らの問題を発見し、解決に向けて取り組むコミュニティ・エンパワーメントである。子どもの健康と教育の問題を中心に個人から大きな社会のレベルまで一貫した支援を行う体制づくりが求められている。

これらのモデルによると、子どもの健康や生活上の課題、教育課題に対する支援を行うには、個人や学校レベルにとどまらず、家庭、地域社会、さらに国や国際社会といった大きな社会の範囲にまで広げて、問題解決に向けた支援に取り組むことが必要となる。実際に、保健医療の領域のみでなくソーシャルワークの実践においても、このような生態学的な観点が重要視されている。

2) WHO, The ecological framework.

http://www.who.int/violenceprevention/approach/ecology/en/

(3) 現代的教育課題から見たつながり

最後に、現代的教育課題と健康課題のつながりを見てみよう。

まず、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題」(平成 26 年度)」、「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査(平成 26 年度)」、「平成 26 年度通級による指導実施状況調査結果について」によると、たとえば不登校児童生徒の割合、学校内での暴力の件数(1000 人あたり)、日本語指導が必要な外国人児童生徒の割合、発達障害により特別な指導を要する児童生徒数は、以下に示したように急増しており、教育と健康の両方にまたがる課題だと見なせる現代的教育課題が明らかに広がりを見せている。

実際のデータでは、

・不登校児童生徒の割合(%)は平成 3 年度から平成 26 年度の間に小学校で約 2.8 倍(0.14→0.39)、中学校で 2.7 倍(1.04→2.76)増えている。

・学校内での暴力行為の発生件数/1000 人は平成 9 年度から平成 26 年度の間に小学校で 8.5 倍(0.2→1.7)、中学校で約 2.0 倍(5.1→10.1)増えている。

・公立学校に就学する外国人児童生徒に占める、日本語指導が必要な外国人児童生徒の割合は、平成 3 年度から平成 26 年度の間に 5.9 倍(6.7%→39.8%) 増加している。ちなみに、日本語指導が必要な日本国籍の児童生徒では、平成 16 年から平成 26 年の間に 2.5 倍(3,137 人→7,897 人)の増加であった。

・学習障害(LD)や注意欠陥多動性障害(ADHD)自閉症などの発達障害などにより、公立学校で通級による指導を受けている児童生徒数は、平成 5 年度から 26 年度の間に小学校で 6.3 倍(11,963 人→75,364 人)、中学校で28.3 倍(296 人→8,386 人)に増えている。

ちなみに、外国籍あるいは日本国籍でも外国につながりを持っている児童生徒の増加は、多文化共生教育や日本語教育という教育課題の側面だけでなく、健康課題としてのアプローチも求められている(朝倉、2012)。たとえば、小学校における彼らの適応課題として、生活習慣の問題があり、食事の味が合わない、したがって給食が食べられない。日本式のトイレに慣れるのに苦労することがあげられる。さらに、学校・授業では、ブラジルなど母国の学校システムや教師との関係と異なるため、授業時間の長さ、学校の規則・規律(ピアスなどの装飾や服装の規制、登下校の仕方など)、集団的な行動の強調、道徳面で厳しくいわれることに慣れるのに苦労する。さらに、言語面では、母語を忘れるスピードが速く、親とのコミュニケーションに障害をきたす、など異文化社会で生活する際に経験する精神的ストレスの問題があげられる。

中学校における適応課題は、学習内容の難易度や学校の規則の厳しさが増し、いきなり日本に来て中学校に入ると適応が難しい。とりわけ学習面では、理解度は学習意欲とそれまでに獲得した日本語能力によって左右され、会話はできても学習言語が身についていないため落ちこぼれやすい。落ちこぼれると、高校への進学の道が閉ざされてしまい、地域でたむろし犯罪に手を染めたり、若者間でトラブルを起こしたりすることにもつながる。友人関係では、日本人生徒の関係の特徴からすると、女子の場合グループをつくりやすいので、外国籍や外国につながる生徒が仲間はずれにされたり、コミュニケーションできないことでいじめにあったりすることもある。また、男女の生徒間における親しさの表現が国の文化により異なるので、からかいの対象となりやすいことなどが指摘されている。このようなことが背景にあり、外国籍や外国につながる児童生徒において、心身のストレス反応が生じる(朝倉、2005)。

次に、東京学芸大学〈子どもの問題〉支援システムプロジェクトが、小金井市、

小平市、国分寺市の 3 市の教育委員会の協力を得て、小中学校の普通学級のすべての担任教員を対象に 2009 年 2 月に実施した、教員が経験している困難と支援ニーズを明らかにした調査結果を紹介する。ここでは、担任教員が、ここ数年で対応が難しかったと回答した児童生徒の問題を見てみよう。

小学校(322 名中)で指摘が多かった問題は、学習の遅れ・困難(45.0%)授業参加困難(39.8%)、暴力・暴言(37.3%)、友人関係の不和(35.7%)であった。不登校も 17.1%があげている。学習や授業に関する課題が大きく、教育課題のように見えるが、小学校教員は、これらの問題の背後にあると推測される要因として、本人の障害(知的・発達・精神)をもっとも多くあげており(63.4%)、学習や教育の課題と病気や障害などの健康課題が密接に結びついていることがわかる。さらに、本人の対人関係能力の不足や保護者の養育力不足、家族関係不和や暴力も指摘されている。

中学校教員の回答(183 名中)を見ると小学校とはいくらか様相が異なる。もっとも指摘が多かったのは不登校である(37.7%)。次いで、学習の遅れ・困難(30.6%)、授業参加困難(25.7%)、暴力・暴言(25.1%)、友人関係の不和

(24.0%)と続く。これらの問題の背後にあると推測された要因は、本人の対人関係能力の不足(56.3%)、保護者の養育力不足(50.3%)、そして本人の障害(知的・発達・精神)(39.3%)の順であった。

このように教育支援課題と健康支援課題は密接に関連している。教育、健康、生活・福祉における包括的な支援が、児童生徒の抱えている問題を解決や改善するために必要である。しかも、学校以外の社会、とりわけ家庭・保護者に対する支援も重要である。

当然ながら、1 人の教員がこれらを包括した支援を担うことは困難である。したがって、多職種が協働するための文化やともに働くための共通言語の形成、さらに地域の人材や保護者との協力関係・パートナーシップの形成が課題となる。そして、そもそも学校における「ケアと教育の関係」について、改めて考えを深める必要もあろう。このような役割を果たせる人材を、社会は必要としている。

3. 保健の学力と教科の学力を重層的に支える人材の育成

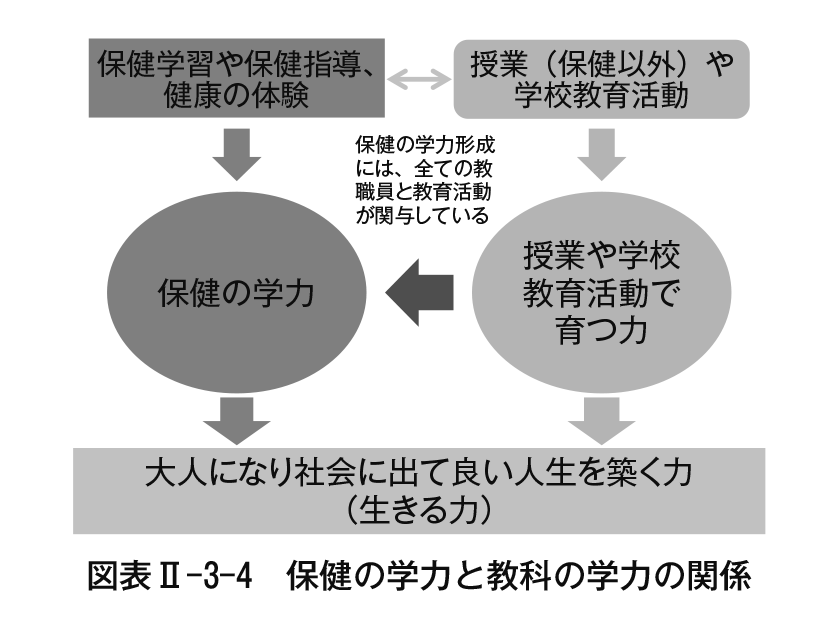

保健の学力と教科の学力は、ともに自分を育てていくための力であり、前者は自分を健康に育てていくための力であり、後者は自分の知的、身体的な能力を育てていく基盤となる力だと考える。両方の力がそろって育つことで、大人になって社会に出てよりよい人生を築くことができる力、すなわち生きる力になると思われる。このような関係を表すために考えたのが図表Ⅱ-3-4 である。

現代社会を健康に(あるいは教育基本法の理念とガルトゥングの思想3)によれば平和に)生きていくための力である保健の学力は、保健学習や保健指導、健康に関わる多様な体験などを通じて培われていく。同時に、授業や学校教育活動により育つ力、いわば教科の学力にも大きく影響を受ける。その両方により、生きる力を育成する教育が学校において成立する、と考える。前節で示した社会生態学的な観点からすれば、図表Ⅱ-3-4 に示した過程を、家庭、地域、より大きな社会が支えている。

本来、教育支援とはそれらのあらゆる層に働きかけて、この過程を重層的に教育と健康と福祉の視点から支援していくことではないか。あまりに広義に考えすぎていると思われるかもしれないが、著者の考えは、アメリカのフルサービス・コミュニティ・スクールの理念4)と近いものである。教育と健康と福祉のいずれかにより重点を置くにしても、そのような幅広い視野と資質を備えたイノベーターとなり得る人材の育成、その人材を活用した学校教育のイノベーションが、求められている。

3)ヨハン・ガルトゥング、藤田明史(2003)『ガルトゥング平和学入門』法律文化社、pp.49-67

4) 青木 紀(2002)「アメリカにおける教育と福祉の連携:フルサービス・コミュニティ・スクール」『北海道大学大学院 教育学研究科紀要 85』pp. 157-169

[引用・参考文献]

・ユリー・ブロンフェンブレンナー、磯貝芳郎・福富 護訳(1996)『人間発達の生態学(エコロジー)―発達心理学への挑戦』川島書店

・朝倉隆司(2012)「学校保健から見た外国人児童生徒のメンタルヘルスをめぐる問題」『東京学芸大学国際教育センター 報告書』pp. 7-15

・朝倉隆司(2005)「日系ブラジル人児童生徒における日本での生活適応とストレス症状の関連―愛知県下 2 市の公立小・中学校における調査から―」『学校保健研究46』pp. 628-647

※著作権者の承諾を得て「Ⅱ-3章、松田恵示・大沢克美・加瀬進編『教育支援とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援-』、書肆クラルテ、朱鷺書房、2016」から再掲されたものである。