学校教育と教育支援

木原 俊行

1. 学校教育に対する多様な支援

(1)その必要性

今日、学校における教育活動に対する多様な支援が検討され、実行されている。文部科学省は、それを「チームとしての学校」と呼び、推奨している1)。学校教育において外部人材を活用するという発想は、もちろん、過去にも存在したし、それを試みた実践家も少なくない。たとえば、学校行事や部活動の指導に関する保護者や地域住民のサポートは、ほとんどすべての学校において確認されよう。また、小中学校の総合的な学習の時間において、子どもたちが探究的な学びを繰り広げる際に、情報提供者や評価者として地域住民や専門家が貢献することは、今日、特に珍しくはなかろう。

それでもなお、今日、「チームとしての学校」が標榜されるのは、それなりの理由がある。その 1 つは、社会の多様化・複雑化が少なからずの子どもたちを厳しい状況に追い込んでいるという、社会的背景である。たとえば、グローバル化の浸透で、わが国の学校に、他の国や地域で生まれ育った子どもたちが通うケースが増えてきた。彼らは、必ずしも、日本語に堪能ではない。その支援には、語学や異文化に通じたスタッフが必要だ。さまざまな事情で肉親と離れて暮らさざるを得ない子どもに対する精神的なケア、学校に対して過度な要求をつきつける保護者等への対応など、学校の教員は、社会の多様化・複雑化がもたらす、自身のこれまでの専門性では応じることが難しい場面にしばしば遭遇している。そして、そうした問題の解決に資する、専門家やサポーターやアシスタントを求めている。

加えて、学校教育の質的充実に対する社会的要請の高まりも、学校教育に対する人的支援の必要性を大きくしている。たとえば、いわゆる全国学力・学習状況調査の結果が人々の耳目を集めている。各学校の教員は、より望ましい結果を得ようと、学力に課題のある子どもたちに対する個別指導や補充学習の機会の設定に努力を傾注している。また、思考力・判断力・表現力の育成を図るために、教材開発や学習環境の整備に腐心している。前者には教員志望学生などの指導補助員が、後者には教育学を専門とする大学スタッフや教育委員会スタッフ、さらには ICT 支援員などが、学校の教員にとっては頼もしい味方となる。

これまで、わが国の学校においては、教師たちが、学習指導においても生活指導においても、その専門性を駆使して、実践的な問題の解決にいそしんでいた。その姿は、学校教育の基本形ではあるが、それが普遍的であるとは限らない。たとえば、筆者はこれまで、十数回、英国の学校を訪問してきたが、彼の地の初等学校では、1 つの教室に 1 人の教師しかいないことが、むしろ珍しい。正規採用されている教員がチームを組んで指導する場合も目にするが、それと同じくらいの割合で、あるいはそれ以上に、教師とそれ以外のスタッフの共同の場面を目にする。それは、特別な支援を要する子どものケアを担当するアシスタント(これはわが国においても浸透しつつあるが)に加えて、パフォーマンス評価の実施を手助けする学生、すぐれた才能を有する子どもの特別指導のために来校する専門家、ICT マネージャーなど、極めて多様である。

1)「チームとしての学校」の考え方については、文部科学省のホームページの中央教育審議会初等中等教育部会の「チームとしての学校・教職員の在り方に関する作業部会」の中間まとめを参照されたい(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/052/sonota/1360372.htm)。

(2)その類型

筆者は、かつて、教育支援人材を定義し、それを分類整理したことがある(図表Ⅰ-1-1)。

それらは、「補助者としての教育支援人材」「授業づくり・学校づくりのパートナーとしての教育支援人材」「地域教育人材としての教育支援人材」である。

まず「補助者としての教育支援人材」であるが、これは、教員養成系大学・学部の教員志望学生たちが従事するインターンシップ、登下校時の安全確保に対する地域住民の協力などに代表される。

「授業づくり・学校づくりのパートナーとしての教育支援人材」は、学校教員と地域人材などがチームを組み、パートナーシップを築いて、児童・生徒により質の高い学校教育を提供しようとする場合である。たとえば総合的な学習の時間において、子どもたちが学際的な課題を追究する際に、地域住民や各種専門家が環境や福祉などに関する情報や学習モデルを提供する等の営みが、その代表的な存在であろう。

最後に「地域教育人材としての教育支援人材」であるが、これは、放課後や土曜日・日曜日・祝日、さらには長期休業中において、学校内外での学びを学校教員以外の人材が「企画・運営」する場合である。彼らは、その専門性を駆使したり、経験知を活用したりして、当該の取組において大きなイニシアチブを発揮する。

(3)「共同的な授業づくり」の典型事例

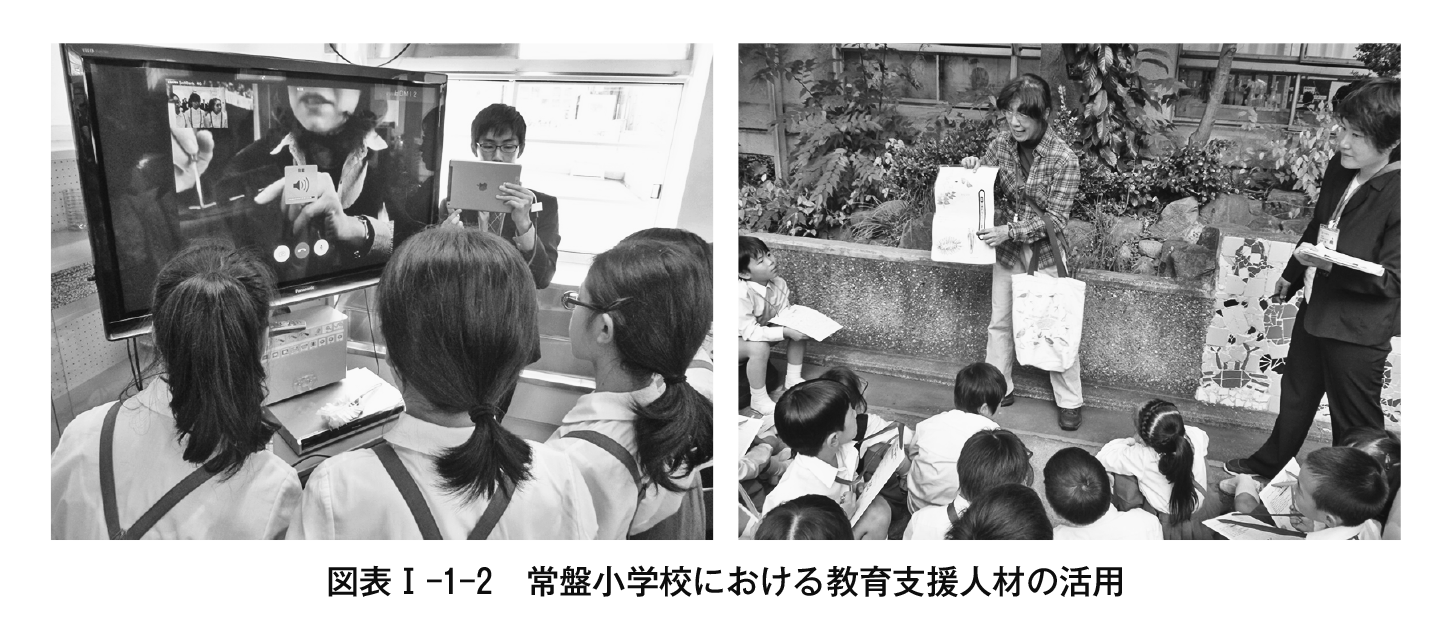

教育支援人材の学校教育に対する貢献のうち、「授業づくり・学校づくりのパートナーとしての教育支援人材」に関して、その実践を紹介しておこう。それらは、平成 26 年 12 月に東京都中央区立常盤小学校の研究発表会で公開された授業事例である。

たとえば、第 6 学年の家庭科の授業では、被服の学習において、学級担任が一部の子どもたちを直接指導している間に、テレビ会議システムを用いて、遠隔地の外部人材が子どもたちに運針を指導していた(図表Ⅰ-1-2 左)。また、第 4 学年の算数科の授業では、少人数指導が繰り広げられていたが、それを教員志望学生がサポートしていた。彼は、当日子どもたちが利用していた教材を開発する役割を果たしており、それがアドバンテージとなって、子どもたちを密に指導できていた。これらのケースは、教育支援人材の協力によって、通常の教科指導がいっそう、きめ細かく展開されたものである(教育支援人材が教員を「支える」)。

第 1 学年の生活科の学習では、自然観察員がその専門性を発揮していた。すなわち、学級担任以上に、校庭の自然に詳しく、実に多様な植物の生態を、とてもわかりやすく、子どもたちに説明していた(図表Ⅰ-1-2 右)。また、第 3 学年の図工科の作品制作では、教員養成大学の美術科教育のスタッフが子どもたちに関わっていた。それによって、よりサイズの大きい、あるいは大胆なデザインの作品の制作に子どもたちはいそしんでいた。これらは、教員支援人材の参画によって、通常の教科指導の内容や活動に深まりが生じたケースであろう(教育支援人材が学習を「深める」)。

第 2 学年の英語活動は、企業から派遣されたネイティブスピーカーが指導を担当していた。学級担任以上にイニシアチブを発揮して、子どもたちを外国語や外国文化に親しませていた。現在、わが国の小学校では、第 5、6 学年にのみ、外国語活動が導入されている。常盤小学校は、特例措置をこうじて、それを第 2 学年においても実施しているのであるが、そうしたカリキュラムの拡充は、明らかにネイティブスピーカーの存在、その指導力に依拠していた(教育支援人材がカリキュラムを「広げる」)。

2. 教育支援人材の確保や質保障に関する試み

― 尼崎市教育委員会のコーディネーター・アドバイザー制度の可能性 ―

(1) 尼崎市の学校における教育支援人材の活用状況

兵庫県尼崎市では、同市教育委員会学校教育課のバックアップのもと、多くの小中学校で教育支援人材(同市では「スクールサポーター」と呼んでいる、以下、同市におけるネーミングに合わせて教育支援人材をスクールサポーターと表記する)が学校教育に貢献している。

それは、全市的な広がりを見せている。同市教育委員会が平成 27 年 7 月に同市の小中学校を対象にして実施した調査の回答結果によれば、同市の小学校 42校、また中学校 19 校のすべてが、なんらかの形でスクールサポーターを活用している。つまり、多くの学校がなんらかの形で、学校教育の一部をスクールサポーターに委ねている。そして、その内容に、かなりのレパートリーを確認できる。すなわち、スクールサポーターは、学習指導補助、特別支援教育、部活動指導(中学校のみ)、図書館教育、学校安全、その他と、多岐にわたって活躍している。

さらに、たとえば、市内のある中学校では、土曜日に補充学習を実施しているが、そこに 2 つの種類のスクールサポーターが位置づけられている。1 つは、教科学習におけるつまずきに応じる大学生などである。彼らは、学習に従事している中学生からのリクエストに応じて、問題の解法などを伝達する。もう 1 つは、大学生たちによる指導をスーパーバイズする立場にある人材である。彼らは、教員免許を取得しており、より高い専門性を有している。教職経験を有するケースも少なくない。このケースであれば、かつて学校長職にあった方がリーダー役を果たしていた(図表Ⅰ-1-3)。彼は、大学生たちに、中学生への関わり方に関して、たとえば「生徒に科学的な思考を促すためには、直接説明するだけでなく、事典を用いることを勧めるとよい」といった助言を呈している。

(2) コーディネーター・アドバイザーの役割

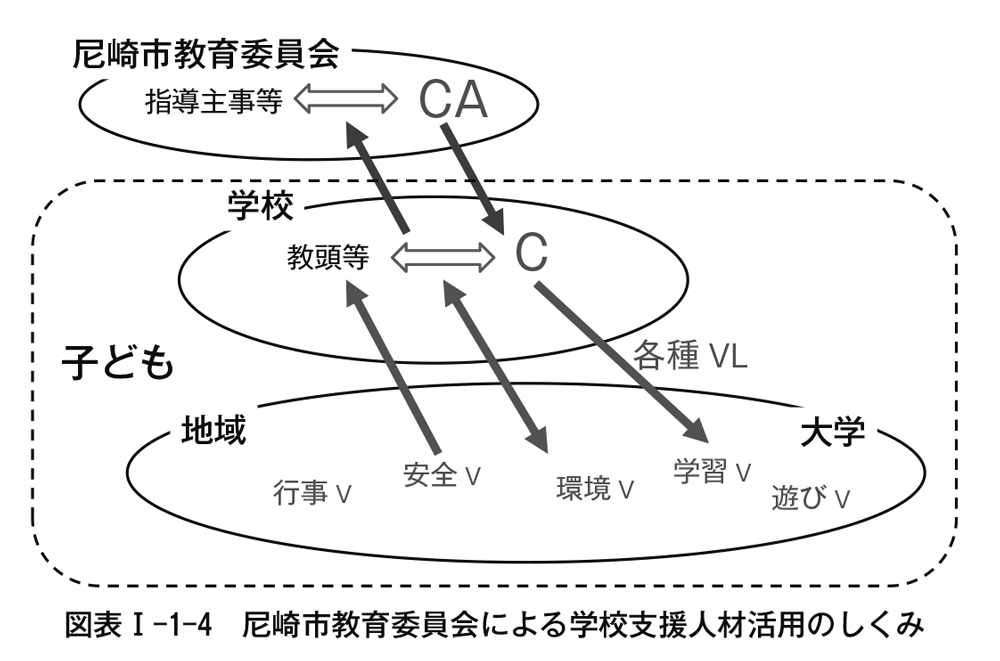

尼崎市教育委員会は、上述したようなスクールサポーターの活用を各学校に促し、それを支えるために、図表Ⅰ-1-4 のようなしくみを用意している。これは、教育委員会内に、各学校におけるスクールサポーター活用の活性化を図る人材を置くことを特徴とするものである。各学校では、保護者、地域住民、大学生など、多様なボランティア(図表Ⅰ-1-4 中の「V」)が学校教育に関わりを有する。それぞれの活動には、前述したケースの教員経験者のようなリーダーが存在することが多い(図表Ⅰ-1-4 中の「VL」)。さらに、各学校には、スクールサポーターの多様なニーズを把握し、その調整に腐心する人材である、コーディネーターが存在することもある2,3)。

各学校における、ボランティア、ボランティア・リーダー、そしてコーディネーターの活動を活性化するために、尼崎市教育委員会は、同委員会内に、それを専門的に推進する人材を配置した(コーディネーター・アドバイザー、図表Ⅰ-1-4中では「CA」)。このしくみは、HATO プロジェクトによる支援を受けて、平成26 年度、27 年度に実現したものだ。

コーディネーター・アドバイザーは、次のような役割を遂行する。

2) 尼崎市の学校に、必ずしもコーディネーターが設定されているわけではない。2.の(2) で言及した調査によれば、そのケースは全体の半数以下である。しかしながら、その必 要性を問うた質問に対しては、3 分の 2 以上の学校が肯定的な回答を寄せている。

3) 大阪市の各小学校には、地域教育協議会である「はぐくみネット」が設置されている。そして、各「はぐくみネット」には、学校と地域住民のニーズを調整する役割などを果 たすコーディネーターが配備されている。つまり、コーディネーターの存在がシステム 化されている。詳細は、大阪市教育委員会の関係ホームページ(http://www.city.osaka.lg. jp/kyoiku/page/0000008420.html)を参照されたい。なお、現在は、「はぐくみネット」の 運営母体は、各区に移管されている。

①情報収集

コーディネーター・アドバイザーは、スクールサポーター活用に関して、大別して 2 つの情報収集活動を展開する。その 1 つは、尼崎市内の小中学校におけるスクールサポーター活用の実態把握である。具体的には、スクールサポーター活用に関するアンケート調査の実施とフィールドにおける取材である。前者は、スクールサポーターの人数(全体、分野別)、スクールサポーター活用のための窓口の設定や調整役の有無、スクールサポーター活用に関する教育委員会への要望などである。後者は、スクールサポーター活用の好事例収集やボランティアやそのリーダー、コーディネーターが感じる成果や彼らが抱く課題の把握を目的とするものである。それらは、後述する「周知・広報」や「人材の質の確保」に関わる取組の材料となる。

もう 1 つは、他地域の教育支援人材活用に関する情報の収集である。たとえば兵庫県の地域教育協議会関係の研修会への参加、インターネット上のスクールサポーター活用に関する情報の検索などが、これに該当する。これらも、「周知・広報」や「人材の質の確保」のベースとなる。

②人材確保

尼崎市内の小中学校では、スクールサポーターの確保に悩みを抱えるケースが少なくない。その発掘のためのアクションに、コーディネーター・アドバイザーは従事する。これも、2 つに、大別し得る。

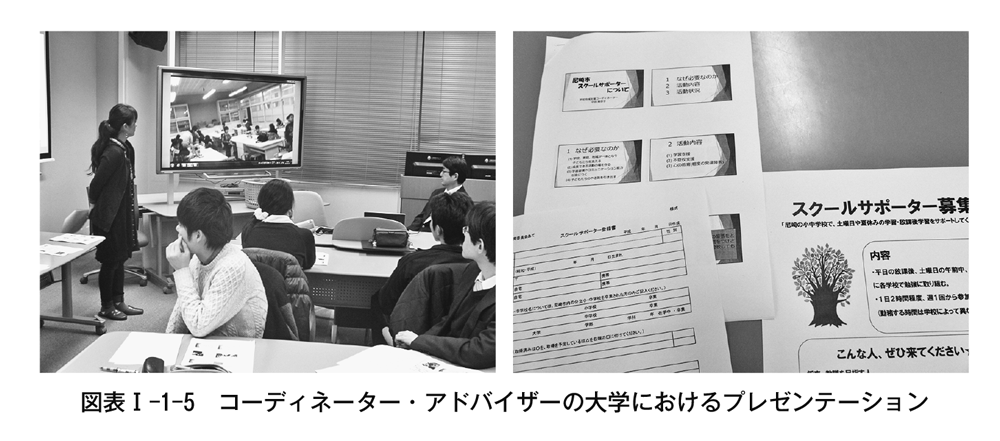

1 つには、大学生に学校支援に従事してもらうために、大学に対する各種の働きかけを行う。チラシやポスターの作成・配布に加えて、スクールサポーターの活動の意義や実際をプレゼンテーションする機会が得られれば、その計画・準備・実施に時間を費やす。具体的には、平成 27 年 1 月には大阪教育大学教育学部(第二部)(図表Ⅰ-1-5)で、同年 5 月には園田学園女子大学にて、翌 6 月には大阪教育大学大学院連合教職実践研究科において、尼崎市内の小中学校におけるスクールサポーターの活動を、コーディネーター・アドバイザーはプレゼンテーションした4)。

たとえば、大阪教育大学教育学部(第二部)では、教職課程科目の「教育実践の研究Ⅱ」において、コーディネーター・アドバイザーが、情報収集活動によって得られた、尼崎市内の小中学校のスクールサポーターの様子をビデオコンテンツで紹介しつつ、その意義を訴え、教員志望学生の学校教育の支援活動に対する動機を高めた。

もう 1 つは、一般への周知・広報である。これは、SNS の利用による。具体的には、コーディネーター・アドバイザーは、facebook を舞台として、情報収集による知見をレポートしたり、スクールサポーターのニーズを広く紹介したりしている(図表Ⅰ-1-6)5)。さらに、個別の学校のニーズに加えて、尼崎市が雇用する、臨時的任用職員や指導補助員を募集したりもしている。以下は、平成 27 年 10 月にアップされた、「特別支援ボランティア」の活動に関する記事の文章の抜粋である。

特別支援ボランティア活動状況の紹介(A 中学校)

尼崎市ではきめ細やかな教育を推進するため、「特別支援ボランティア」の登録を行っています。今回は、A 中学校で「特別支援ボランティア」として活動されて間もない方を取材しました。

10 月 21 日、美術と家庭科の授業での学習補助の活動を参観させていただ

きました。支援を必要とする生徒にさりげなく関わる姿が印象的でした。授業後、いくつかインタビューさせていただいたことを紹介します。Q:「なぜ特別支援ボランティアをされようとしたのですか。」

A:「自分の子どもが通っている小学校で、特別支援が必要な子どもがいるクラスで担任の先生が一人で頑張っておられる姿を見て大変だなぁ、自分にできることはないかなと考えたのが始まりでした。」

Q:「今日はボランティア初日ということですが、何か感じられたことはありますか。」

A:「まだまだ人手が足りないように感じます。障害について理論や経験がある方がついてあげられたらと思います。」

今回の取材を終え、特別支援教育を含めて教育支援人材を充実させることの重要性について改めて考えさせられました。

4) 平成 27 年 6 月の大阪教育大学大学院連合教職実践研究科の講義「教育課程編成の今日的課題」の第 7 回「基礎基本の徹底のための教育課程の編成に関する事例研究 1」においては、尼崎市教育委員会のスクールサポーターが大学院生の学びの題材となった。す なわち、大学院生(現職教員、教員志望学生)は、尼崎市の小中学校におけるスクール サポーター活用のレパートリーや実際についての情報を収集し、「習得」のための授業とカリキュラムに対する外部支援人材の可能性、その確保や質保証を考察した。この時、諸事情により、コーディネーター・アドバイザーに代わって、尼崎市教育委員会のスタッフが情報提供役を果たした。

5) https://www.facebook.com/尼崎市スクールサポーター-318599204998206/?fref=ts を参照されたい。

③人材管理

②の広報により、尼崎市教育委員会にスクールサポーターとして活動したいという希望が届けられた場合は、コーディネーター・アドバイザーは、それをデータベース化する。平成 27 年 4 月にデータベースの開発を始め、8 月には、30 名を超える人材がデータベースに登録された。なお、これらの集計結果を facebook において発信する取組にも、コーディネーター・アドバイザーは従事する。

④人材の質の確保

尼崎市の小中学校におけるスクールサポーターの活動は、小中学校のニーズから、その意義や成果は明らかである。しかし、一方では、前述したアンケート調査の自由記述欄には、守秘義務をはじめとする、スクールサポーター活用の際の留意点に関する言及がいくつか確認されている。そうした懸念を小さくすべく、尼崎市教育委員会では、コーディネーター・アドバイザーが中心となって、ガイドラインを策定し、文書化して、各学校に配布している(各学校を通じて、スクールサポーターに手渡している)。

この『ガイドライン』は、11 ページからなる小冊子である。その内容は、「スクールサポーター」向けのものと「学校」向けのものから成る。前者では、スクールサポーターの意義、有効性、活動内容とその多様性、危機管理などがコンパクトに説明されている。また、「学校を訪問するときの心得・ポイント」や「特に注意してほしいこと(具体例)」なども示されている。これらのパートでは、個人情報の保護や体罰・暴言の禁止、服装に関する配慮といったルールが明示されるとともに、「一人ひとりの子どもを大切にする、子どものよい面を認めて褒めることを心がける」といった指導者としての精神が説かれている。

後者についても、『ガイドライン』では、学校教員のスクールサポーター活用が十全なものとなるように、その目的や計画の明確化、募集方法が確認されている。また、オリエンテーションの内容と方法がモデル化されている。さらに、スクールサポーターのための場所の確保といった、配慮事項もリスト化されている。

(3) 教育支援人材活用のシステム化―その成果と課題―

ここまで述べてきたように、尼崎市教育委員会のイニシアチブにより、同市内の小中学校におけるスクールサポーターの活動は、学校のニーズに応えるものとなっている。また、それは、コーディネーター・アドバイザーの存在によって、よりシステマティックに、それゆえに安定して、展開されている。

図表Ⅰ-1-4 に明らかであるが、尼崎市の小中学校に対するスクールサポーターの貢献は、重層的なリーダーシップに支えられている。すなわち、学校の中では、ボランティア・リーダーやコーディネーターおよび教頭らが、スクールサポーターの確保や質保証に尽力している。また、学校外では、教育委員会内のコーディネーター・アドバイザーが、その活性化に腐心している。

彼らには、一般の教育支援人材に比べて、より高いスキル、より専門的な見識が必要とされよう。HATO プロジェクトによって平成 26 年度、27 年度に尼崎市教育委員会内に配備されたコーディネーター・アドバイザーは、図書の読み聞かせボランティアや他市の教育委員会のスタッフとして、教育支援人材に関わる経験と知識を有している方々であった。つまり、彼らが、コーディネーター・アドバイザーとしての役割を果たせたのは、彼ら自身の経験によるところが大きい。今後、図表Ⅰ-1-4 の多様な次元におけるリーダーたち(ボランティア・リーダー、コーディネーター、コーディネーター・アドバイザー)それぞれに、その役割を全うするための専門的な学習が必要とされよう。そして、その前提として、ボランティアも含めた、教育支援人材の能力・資質に関するスタンダードが確立されることが期待されよう。

謝 辞

本小論の「2.教育支援人材の確保や質保障に関する試み―尼崎市教育委員会のコーディネーター・アドバイザー制度の可能性―」の執筆にあたって、尼崎市教育委員会のスタッフ、とりわけ嶋名貴之指導主事から資料の提供に関して、多大なるご協力を賜った。記して感謝の意を表したい。

[引用・参考文献]

・木原俊行(2010)「1-3 定義−教育支援人材の概念と役割/類型、ボランティア概念との関係」日本教育大学協会編『「教育支援人材」育成ハンドブック』書肆クラルテ、pp. 41-47

※著作権者の承諾を得て「Ⅰ-1章、松田恵示・大沢克美・加瀬進編『教育支援とチームアプローチ-社会と協働する学校と子ども支援-』、書肆クラルテ、朱鷺書房、2016」から再掲されたものである。