教員の書籍・教材

東京学芸大学ではいろいろな機関と連携して、さまざまな研究を行ってます。また東京学芸大学の各教員の研究も膨大な数になります。ここではそれらの中から、新しい研究、先進的な研究を紹介します。 現在は東京学芸大学の教員の書籍のみ紹介しています。

タイトル

健康教育ナビゲーター 三訂版

著者

渡邉正樹

出版社

大修館書店

ISBN

978-4469269147

発行日

2021年5月14日

定価(税込)

2,200円

内容

本書は2002年に初版が,2008年に第二版が発刊された「健康教育ナビゲーター」の三訂版である。この三訂版では各種データを最新のものに差し換えるとともに,近年の重要な健康課題であるゲーム障害,フレイル・サルコペニア,新型コロナウイルス感染症等を解説し,さらに健康と関連する用語や対策からSDGs,ヘルスリテラシー,ゲノム医療,エシカル消費等を新たに取り上げた。また第二版で健康課題と関連した映画を紹介した「健康教育的映画ガイド」のコーナーも引き続き設け,第二版以降の作品も取り上げている。

本書で扱った用語は,令和4年度から完全実施となる高等学校学習指導要領を踏まえ,保健体育科科目保健の内容に関連する用語も選んでおり,指導資料として使用できるように意図している。

タイトル

特別支援学校・特別支援学級・通級による指導・通常の学級による支援対応版 知的障害/発達障害/情緒障害の教育支援ミニマムエッセンス 心理・生理・病理、カリキュラム、指導・支援法

著者

渡邉貴裕・橋本創一・大伴 潔・他

出版社

福村出版

ISBN

ISBN-10 : 457112144X ISBN-13 : 978-4571121449

発行日

2021年5月 7日

定価(税込)

2,970円

内容

本書は,東京学芸大学の教員・出身者・関係者によって執筆されました。

特別支援学校教諭免許状の第二・三欄カリキュラムの知的障害/発達障害/情緒障害/重度重複障害を網羅しています。

学校現場や連携の実際,時間割,教材・支援ツール,指導案等を紹介しながら指導・支援者が学ぶべき「ミニマムエッセンス」を解説しています。

各章を組み合わせする形で,大学授業15回や認定講習などに活用できます。

また,福村出版のホームページには,各章の解説パワーポイントが掲載されていてダウンロードできます。

タイトル

3・11後の教育実践記録 第2巻 原発被災校と3・11受入校

著者

大森直樹・大橋保明〔編著〕一般財団法人教育文化総合研究所〔編〕

出版社

アドバンテージサーバー

ISBN

978‐4‐86446‐073‐6

発行日

2021年4月30日

定価(税込)

2750円

内容

2011年の原発事故により被災した子どものケアが長期にわたる教育界の課題であることをふまえて、また、被災した子どもの喪失感を前にして無数の教育実践が重ねられてきたことに着目をして、本書を編みました。災害後の教育実践から教訓をくみとり今後の教育に活かすための手がかりを明らかにしています〔編著者〕。

はじめに

Ⅰ 原発被災校で原発災害と向き合った教育実践記録

〔原発被災校一覧2,346校〕

Ⅱ 準原発被災校で原発災害と向き合った教育実践記録

Ⅲ 3・11受入校で原発災害と向き合った教育実践記録

Ⅳ 3・11後の教育実践の課題〔山口幸夫著〕

おわりに‐原発災害から教訓をどのように引き出すか

タイトル

3・11後の教育実践記録 第1巻 地震・津波被災校と3・11受入校

著者

大森直樹・大橋保明〔編著〕一般財団法人教育文化総合研究所〔編〕

出版社

アドバンテージサーバー

ISBN

978-4‐86446‐072‐9

発行日

2021年4月30日

定価(税込)

1650円

内容

2011年の東北地方太平洋沖地震により被災した子どもの心のケアが長期にわたる教育界の課題であることをふまえて、また、被災した子どもの喪失感を前にして無数の教育実践が重ねられてきたことに着目をして、本書を編みました。災害後の教育実践から教訓をくみとり今後の教育に活かすための手がかりを明らかにしています〔編著者〕。

はじめに

Ⅰ 地震・津波被災校で自然災害と向き合った教育実践記録

〔地震・津波被災校一覧739校〕

Ⅱ 3・11受入校で自然災害と向き合った教育実践記録

おわりに‐自然災害から教訓をどのように引き出すか

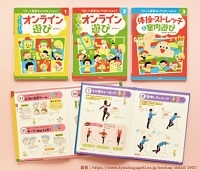

タイトル

リモート生活でレクリエーション! 全3巻

著者

鉃矢悦朗・森山進一郎/監修

出版社

株式会社 教育画劇

ISBN

978-4-7746-3195-0

発行日

2021年4月 7日

定価(税込)

11,880円

内容

リモートでの授業や生活がごく身近になってきた中、オンラインで楽しく遊べるゲームや、健康的な体をつくるための運動や室内遊びを多数掲載しています。離れていてもみんなで繋がって、元気に過ごしましょう!

・わくわく!オンライン遊び (1巻)

・もっと楽しく オンライン遊び (2巻)

・体操・ストレッチ&室内遊び (3巻)