第3回

A類・B類家庭科

家庭科教育学

生活を味わい・楽しむ視点をつくる家庭科の学習

ちょこっとのぞきみ

皆さんは「家庭科」と聞くとどのようなイメージをもつでしょうか。授業で作ったエプロンやフェルトの小物入れ、保育体験学習など、様々な学習を思い出すのではないでしょうか。

家庭科教育学では、各教科専門で深めた専門性をもとに、小学校・中学校・高等学校の家庭科の授業を具体的に構想し、実践化を目指していきます。

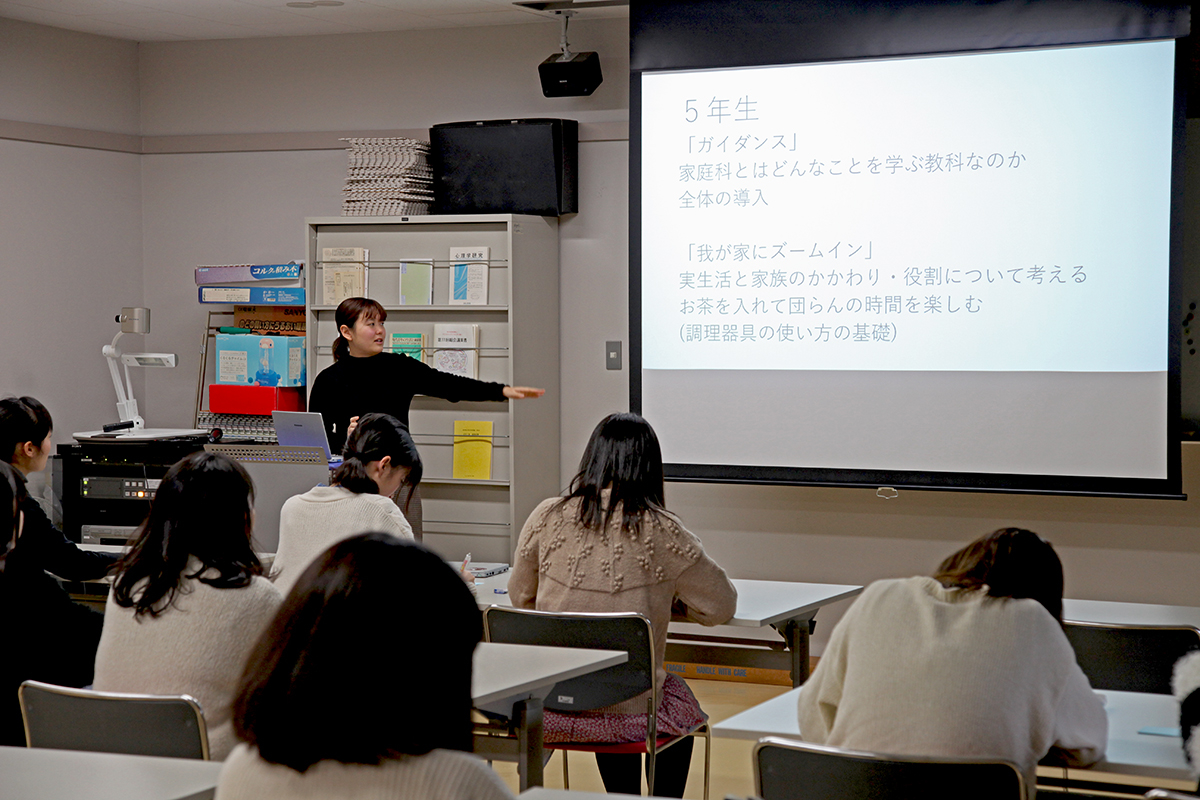

「初等家庭科教育法」

この授業は、小学校で学習する家庭科の内容について、子どもたちにわかりやすく指導するための方法を検討します。

〈ボタン付けに関する模擬授業〉

ここでは、小学校5年生に学習する「基礎縫い」の教材を取り上げています。ボタンの付け方のポイントなど、子どもたち全員に向けてわかりやすく指導するための工夫について検討します。受講生も小学生になりきって、授業を受ける側の視点から様々な意見を出していきます。

〈教材研究「フェルトを使った小物作り」〉

実際に、小学生が家庭科の授業で製作する作品を作ってみることで、作る楽しさ、手縫いすることの良さを実感。そして、押さえるべき技術などについて、理解を深めていきます。

また、「中学校や高等学校で家庭科の先生になりたい!」場合、「中等家庭科教育法Ⅰ~Ⅳ」を学習します。これらの授業では、3年次の教育実習の前後に、中学校・高等学校の家庭科教育について自分の学習経験等を振り返りつつ、現代的な学習課題の教材化、授業提案や模擬授業等、家庭科の学習指導について学んでいきます。

「家庭科カリキュラム論」

本学独自の開講科目には「家庭科教材論」「家庭科カリキュラム論」があります。ここでは、「家庭科カリキュラム論」について紹介します。この授業は、教育実習後に開講されます。

〈理想の小学校家庭科のカリキュラムをプレゼンテーション〉

この授業では、受講生の教育実習経験、学習経験を踏まえ、諸外国のカリキュラムを眺めつつ、"理想の家庭科カリキュラム"について各自検討・発表します。この学習を通して、"各教科・学習活動と家庭科はどのように手をつなげるか"、"家庭科の魅力とは何か"を再考します。皆さんの理想とする家庭科とは、どのようなものでしょうか。

学生からのメッセージ

薄井 瑛(教職大学院家庭科教育SP1年生・令和元年度卒業生)

高校での家庭科の授業で印象に残っている授業はありますか?「家庭科」というと調理実習や裁縫のイメージが強いかもしれません。しかし、家庭科は日常生活すべてを対象にしています。家庭科を学んでいると、日常生活で当たり前だと思っていたことから、新たな発見をすることが多く、日々の生活を多角的な視点で捉え直す良い機会になります。

大学で受講する家庭科教育の授業では、実際に教壇に立つことを想定し、家庭科で何をどのように教えていくかを実践的に学んでいきます。現職の先生や各分野の専門家の方から直接お話を伺う機会や、模擬授業をする機会も多く、教育実習や将来に役立つ内容も学べます。ただ講義を受けるだけでなく、同じ学科の仲間と話し合って試行錯誤しながら学びを深めることができるので、学生同士の仲も深まり、とても楽しい学校生活を送ることができました。

卒論研究のゼミでは、家庭科教育を土台として、それぞれの興味関心のあるテーマについて調査し、論文を書きます。ゼミの中では先生や先輩方が論文の書き方や調査の仕方を優しく丁寧に教えてくださり、自分の興味関心のあるテーマに取り組むことができます。

教育の観点から、家庭科のすべての内容をバランスよく学ぶことができたので、好奇心旺盛で様々なことに興味を持っていた私にとって非常に魅力的な4年間でした。

教員紹介

池﨑 喜美惠 藤田 智子 渡瀬 典子

家庭科教育学の各開講科目では、家庭科を指導する際の様々な考え方、家庭科の特徴を学び、家族・家庭生活、衣食住の生活、消費生活・環境等の各内容について教材開発、授業の構想等を行います。

家庭科教育が義務教育さらには高等学校で「男女必修」、というカリキュラムは世界的に見ても傑出したものです。生活に関わる幅広いテーマを取り扱う家庭科の世界に、皆さんもどっぷりと浸かってみませんか。

担当授業:初等家庭科教育法、中等家庭科教育法Ⅰ~Ⅳ、家庭科教材論Ⅰ、家庭科カリキュラム論、家庭専攻入門セミナー、授業観察演習、事前・事後の指導(A・B)、教職実践演習